|

|

(W.

R., Sept. 2011) Außer dem noch sichtbaren

Mundloch des Tiefen Georg-Stollens im Ortsgebiet der Bergstadt Bad

Grund (Harz), befinden sich im Grunder Bergrevier kaum noch erkennbare

Spuren, die auf diesen Stollen hinweisen. (W.

R., Sept. 2011) Außer dem noch sichtbaren

Mundloch des Tiefen Georg-Stollens im Ortsgebiet der Bergstadt Bad

Grund (Harz), befinden sich im Grunder Bergrevier kaum noch erkennbare

Spuren, die auf diesen Stollen hinweisen. |

|

|

| Deshalb

soll in diesem Bericht der Blick auf eine Örtlichkeit gerichtet werden,

die zwar außerhalb des Grunder Reviers liegt, die jedoch im Zusammenhang

zum Tiefen Georg-Stollen steht. Es ist dieses das 3. Lichtloch. |

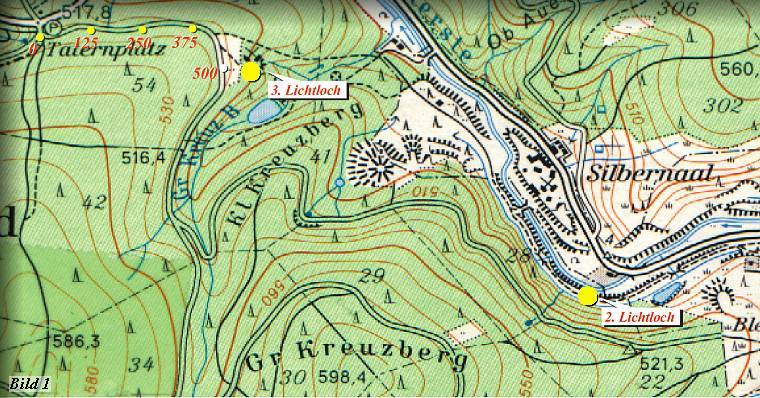

Vom

Mundloch aus wurden insgesamt sechs Lichtlöcher stollenaufwärts

angelegt, von denen die Lichtlöcher 6, 5 und 4 im Grunder Revier liegen.

Die daran anschließenden Lichtlöcher 3, 2 und 1 liegen im Innerstetal

und zwar vom Taternplatz aus gesehen in Richtung auf die ehemalige Bleihütte

Clausthal zu (genaue Lage der ehemaligen Bleihütte: Einmündung

des Zellbachs in die Innerste). Vom

Mundloch aus wurden insgesamt sechs Lichtlöcher stollenaufwärts

angelegt, von denen die Lichtlöcher 6, 5 und 4 im Grunder Revier liegen.

Die daran anschließenden Lichtlöcher 3, 2 und 1 liegen im Innerstetal

und zwar vom Taternplatz aus gesehen in Richtung auf die ehemalige Bleihütte

Clausthal zu (genaue Lage der ehemaligen Bleihütte: Einmündung

des Zellbachs in die Innerste).

Bevor

näher auf das 3. Lichtloch eingegangen wird, soll noch aufgezeigt

und erklärt werden, weshalb die Lichtlochnumerierungen beim Tiefen

Georg-Stollen nicht vom Mundloch aus mit der niedrigsten Zahl beginnen

(Zahl

1), wie generell üblich, sondern mit der höchsten

(Zahl

6). Die Lichtlochnumerierungen wurden bei einer Generalbefahrung festgelegt,

die am 1. Juli 1777 stattgefunden hat. Bei dieser Befahrung der Zellerfelder

und Clausthaler Bergoberen, wurden die genauen Lagepunkte der Lichtlöcher

festgelegt. Da der Ausgangspunkt der Befahrung am Fuße der Bergstadt

Clausthal, am Silbersegen war, erhielt das hier etwas unterhalb anzusetzende

Lichtloch die Bezeichnung 1. Lichtloch. Der Ansatzpunkt des 2. Lichtlochs

war in unmittelbarer Nähe des späteren Meding-Schachts (siehe

Bild 1) Bevor

näher auf das 3. Lichtloch eingegangen wird, soll noch aufgezeigt

und erklärt werden, weshalb die Lichtlochnumerierungen beim Tiefen

Georg-Stollen nicht vom Mundloch aus mit der niedrigsten Zahl beginnen

(Zahl

1), wie generell üblich, sondern mit der höchsten

(Zahl

6). Die Lichtlochnumerierungen wurden bei einer Generalbefahrung festgelegt,

die am 1. Juli 1777 stattgefunden hat. Bei dieser Befahrung der Zellerfelder

und Clausthaler Bergoberen, wurden die genauen Lagepunkte der Lichtlöcher

festgelegt. Da der Ausgangspunkt der Befahrung am Fuße der Bergstadt

Clausthal, am Silbersegen war, erhielt das hier etwas unterhalb anzusetzende

Lichtloch die Bezeichnung 1. Lichtloch. Der Ansatzpunkt des 2. Lichtlochs

war in unmittelbarer Nähe des späteren Meding-Schachts (siehe

Bild 1) |

|

Nun

zum 3. Lichtloch. Wo befindet es sich, wie kann man es erreichen, was ist

heute von dem Lichtloch noch zu sehen und was kann über das Lichtloch

allgemein berichtet werden? Nun

zum 3. Lichtloch. Wo befindet es sich, wie kann man es erreichen, was ist

heute von dem Lichtloch noch zu sehen und was kann über das Lichtloch

allgemein berichtet werden?

Die

genaue Lage des Lichtlochs zeigt Bild 1 auf. Am besten und leichtesten

ist es vom Taternplatz aus zu erreichen. Von hier aus sind es nur ca. 500m,

um über eine horizontal verlaufende Forststraße, bei Erreichen

einer kleineren Forstwiese, das etwa 70m unter der Forststraße liegende

Lichtloch erblicken zu können. Der obere Trichterkranz des Lichtlochs

ist von hohen Fichten umgrenzt und von der Forststraße gut einsehbar

(Bild

2). Die

genaue Lage des Lichtlochs zeigt Bild 1 auf. Am besten und leichtesten

ist es vom Taternplatz aus zu erreichen. Von hier aus sind es nur ca. 500m,

um über eine horizontal verlaufende Forststraße, bei Erreichen

einer kleineren Forstwiese, das etwa 70m unter der Forststraße liegende

Lichtloch erblicken zu können. Der obere Trichterkranz des Lichtlochs

ist von hohen Fichten umgrenzt und von der Forststraße gut einsehbar

(Bild

2).

Von

den einstmals sechs Lichtlöchern des Tiefen Georg-Stollens zeigt nur

noch das 3. erkennbare Spuren auf, und diese doch sehr eindrucksvoll. Denn

der Betrachter kann hier einen großen Trichter erkennen, der die

Form eines abgestumpften Kegels in umgekehrter Ausbildung hat. Die Grundfläche

(hier

der Trichterkranz) des Kegels beträgt immerhin gut 20m und die

Kegelhöhe (hier die Tiefe) beträgt gut 8m. Das aus diesen

Angaben zu errechnende Kegelvolumen lässt erkennen, wie groß

ein bestimmter Hohlraumbereich des Lichtlochs war, der nachgebrochen ist

und der sich bekannterweise nur im oberen Lichtlochbereich befunden hat

(Grund:

Verstriegelungen). Von

den einstmals sechs Lichtlöchern des Tiefen Georg-Stollens zeigt nur

noch das 3. erkennbare Spuren auf, und diese doch sehr eindrucksvoll. Denn

der Betrachter kann hier einen großen Trichter erkennen, der die

Form eines abgestumpften Kegels in umgekehrter Ausbildung hat. Die Grundfläche

(hier

der Trichterkranz) des Kegels beträgt immerhin gut 20m und die

Kegelhöhe (hier die Tiefe) beträgt gut 8m. Das aus diesen

Angaben zu errechnende Kegelvolumen lässt erkennen, wie groß

ein bestimmter Hohlraumbereich des Lichtlochs war, der nachgebrochen ist

und der sich bekannterweise nur im oberen Lichtlochbereich befunden hat

(Grund:

Verstriegelungen).

|

Der

Trichterhohlraum des 3. Lichtlochs hat sich im Laufe von Jahrzehnten nicht

durch Nachfall verändert, welches darauf schließen lässt,

dass der einstmals vorhandene Hohlraum zur "Ruhe“ gekommen ist. Eher hat

er sich in dieser Zeit durch übertägigen Eintrag verkleinert,

welches auch weiter fortschreiten dürfte. Der

Trichterhohlraum des 3. Lichtlochs hat sich im Laufe von Jahrzehnten nicht

durch Nachfall verändert, welches darauf schließen lässt,

dass der einstmals vorhandene Hohlraum zur "Ruhe“ gekommen ist. Eher hat

er sich in dieser Zeit durch übertägigen Eintrag verkleinert,

welches auch weiter fortschreiten dürfte.

Wird

der Trichterhohlraum dieses Lichtlochs im Vergleich zu anderen Lichtlöchern

des Oberharzer Bergreviers gesehen, so hält ein guter Kenner der Oberharzer

Wasserwirtschaft diesen Lichtlochtrichter für den größten

in diesem Bergrevier. Wird

der Trichterhohlraum dieses Lichtlochs im Vergleich zu anderen Lichtlöchern

des Oberharzer Bergreviers gesehen, so hält ein guter Kenner der Oberharzer

Wasserwirtschaft diesen Lichtlochtrichter für den größten

in diesem Bergrevier.

Im

Grunder Bergrevier ist von drei noch gut erkennbaren Lichtlöchern

des Laubhütter Stollens, der Trichter des 4. Lichtlochs überdurchschnittlich

groß, der sich jedoch auch schon durch Fremdeintrag wesentlich verkleinert

hat. Im

Grunder Bergrevier ist von drei noch gut erkennbaren Lichtlöchern

des Laubhütter Stollens, der Trichter des 4. Lichtlochs überdurchschnittlich

groß, der sich jedoch auch schon durch Fremdeintrag wesentlich verkleinert

hat.

Über

den Ansatzpunkt des 3. Lichtlochs hat es gründliche Diskussionen gegeben.

Es waren drei Ansatzpunkte in die nähere Auswahl gekommen, die bei

der schon genannten Generalbefahrung am 1. Juli 1777 angesprochen wurden. Über

den Ansatzpunkt des 3. Lichtlochs hat es gründliche Diskussionen gegeben.

Es waren drei Ansatzpunkte in die nähere Auswahl gekommen, die bei

der schon genannten Generalbefahrung am 1. Juli 1777 angesprochen wurden.

Danach

sollte nach einem Befahrungsbericht ein alter Schacht auf dem sogenannten

"Löwen“ genommen werden, so steht es in dem Bericht, der nach Abschätzung

des abgelagerten Haldenmaterials eine Teufe von 6 bis 10 Lachter gehabt

haben soll (Lage siehe Bild 3

und 4, hier als Löwener Pinge gekennzeichnet).

Weiter war in einem "Conferenzprotokoll” vom 19. Juni 1777 der alte "Haus

Hackelberger Schacht“ (siehe Bild 3)

genannt worden. Da über diesen Schacht keine sachdienlichen Angaben

über mögliche Verbindungen durch Klüfte und Gänge zwischen

dem Haus Hackelberger Schacht und dem Haus Braunschweiger Zug (Anm.: gemeint

ist der Silbernaaler Gang) vorlagen und keine Aussagen über mögliche

nicht erwünschte Wasserzuflüsse zu erkennen waren, wird der Vorschlag

einstimmig "abstrahiert“ (gestoppt). Danach

sollte nach einem Befahrungsbericht ein alter Schacht auf dem sogenannten

"Löwen“ genommen werden, so steht es in dem Bericht, der nach Abschätzung

des abgelagerten Haldenmaterials eine Teufe von 6 bis 10 Lachter gehabt

haben soll (Lage siehe Bild 3

und 4, hier als Löwener Pinge gekennzeichnet).

Weiter war in einem "Conferenzprotokoll” vom 19. Juni 1777 der alte "Haus

Hackelberger Schacht“ (siehe Bild 3)

genannt worden. Da über diesen Schacht keine sachdienlichen Angaben

über mögliche Verbindungen durch Klüfte und Gänge zwischen

dem Haus Hackelberger Schacht und dem Haus Braunschweiger Zug (Anm.: gemeint

ist der Silbernaaler Gang) vorlagen und keine Aussagen über mögliche

nicht erwünschte Wasserzuflüsse zu erkennen waren, wird der Vorschlag

einstimmig "abstrahiert“ (gestoppt).

Weil

beide Vorschläge nicht angenommen wurden, wird die Gegend zwischen

der Löwener Pinge und dem Haus Hackelberger Schacht genauestens untersucht,

um einen "bequemeren“ Ansatzpunkt ausfindig zu machen. So kommt das Pelikaner

Ort wieder ins Gespräch, weil aus Akten bekannt ist, dass das Ort

bis an den Gang vorgetrieben wurde, auf dem der Löwener Schacht liegt.

Da durch einen Ansatzpunkt unterhalb des Löwener Schachts eine geringere

Teufe (Tiefe) gegenüber dem Löwener Schacht gegeben ist

und eine Verbindung zum Pelikaner Ort möglich ist, wird dieser Ansatzpunkt

favorisiert. Weil

beide Vorschläge nicht angenommen wurden, wird die Gegend zwischen

der Löwener Pinge und dem Haus Hackelberger Schacht genauestens untersucht,

um einen "bequemeren“ Ansatzpunkt ausfindig zu machen. So kommt das Pelikaner

Ort wieder ins Gespräch, weil aus Akten bekannt ist, dass das Ort

bis an den Gang vorgetrieben wurde, auf dem der Löwener Schacht liegt.

Da durch einen Ansatzpunkt unterhalb des Löwener Schachts eine geringere

Teufe (Tiefe) gegenüber dem Löwener Schacht gegeben ist

und eine Verbindung zum Pelikaner Ort möglich ist, wird dieser Ansatzpunkt

favorisiert.

Wegen

der gravierenden Vorteile des Ansatzpunktes unterhalb der Löwener

Pinge zweifeln die Mitglieder der Befahrungskommission nicht daran, dass

die “höhere Genehmigung“ versagt werden könnte. Wegen

der gravierenden Vorteile des Ansatzpunktes unterhalb der Löwener

Pinge zweifeln die Mitglieder der Befahrungskommission nicht daran, dass

die “höhere Genehmigung“ versagt werden könnte.

Um

den genauen Ansatzpunkt des Lichtlochs genau festlegen zu können,

ist die Aufwältigung des Pelikaner Orts schnellstens erforderlich.

Es wird deshalb bestimmt, dass das Ort sofort belegt wird und das zur Behebung

des Wettermangels eine Wettermaschine herangeschafft wird. Das Lichtloch

ist übertägig dort anzusetzen, an der eine Verbindung mit dem

Pelikaner Ort gegeben ist. Aus einem Extrakt vom 11. Juli 1777 kann entnommen

werden, das der Ansatzpunkt für das Lichtloch 20 Lachter unterhalb

des Löwener Schachts zu liegen kommt. Um

den genauen Ansatzpunkt des Lichtlochs genau festlegen zu können,

ist die Aufwältigung des Pelikaner Orts schnellstens erforderlich.

Es wird deshalb bestimmt, dass das Ort sofort belegt wird und das zur Behebung

des Wettermangels eine Wettermaschine herangeschafft wird. Das Lichtloch

ist übertägig dort anzusetzen, an der eine Verbindung mit dem

Pelikaner Ort gegeben ist. Aus einem Extrakt vom 11. Juli 1777 kann entnommen

werden, das der Ansatzpunkt für das Lichtloch 20 Lachter unterhalb

des Löwener Schachts zu liegen kommt. |

Quellen:

Bergarchiv CL, Akte 1108-10-1 und Archiv Bergbau Goslar (Bild 2).

Fortsetzung

folgt |

|