|

| Inhaltsverzeichnis:

KLICK! |

Bergbauliches

von Wilhelm Rögener Seite 30 |

|

|

|

|

|

((W.

R. Juni 2009) Fest

eingebunden in das Ortsbild der Bergstadt Bad Grund (Harz) ist die Schachtanlage

Knesebeck, die schon aus der Entfernung durch zwei Bauwerke, dem Schachtgerüst

und dem Hy- drokompressorenturm, gut erkennbar ist. ((W.

R. Juni 2009) Fest

eingebunden in das Ortsbild der Bergstadt Bad Grund (Harz) ist die Schachtanlage

Knesebeck, die schon aus der Entfernung durch zwei Bauwerke, dem Schachtgerüst

und dem Hy- drokompressorenturm, gut erkennbar ist. |

|

|

| Als

heute denkmalgeschützte Anlagen haben sowohl der Förder- als

auch der Hydrokompressorenturm ein Stück Grunder Bergbau- geschichte

mit geschrieben. |

Beide

Einrichtungen sind würdige Symbole des bedeutenden Grunder Bergbaureviers

auf Eisenstein und auf silberreiche Blei- und Zinkerze. Im Nachfolgenden

soll über die Aufgabe und Funktion der Hydrokompressorenanlage berichtet

werden. Beide

Einrichtungen sind würdige Symbole des bedeutenden Grunder Bergbaureviers

auf Eisenstein und auf silberreiche Blei- und Zinkerze. Im Nachfolgenden

soll über die Aufgabe und Funktion der Hydrokompressorenanlage berichtet

werden.

Mit

dem Hydrokompressorenturm der 1992 stillgelegten Schachtanlage Knesebeck

hat das heute auf dieser Bergwerksanlage betriebene Bergwerksmuseum ein

Vorzeigeobjekt, das ohne Übertreibung weltweit unbestritten ist. Als

denkmalgeschützte Anlage ist dieser Turm nicht nur ein Objekt örtlicher

Montanvergangenheit, sondern eine weit darüber hinausgehende Einrichtung,

die in der Fachwelt große Beachtung gefunden hat. Mit

dem Hydrokompressorenturm der 1992 stillgelegten Schachtanlage Knesebeck

hat das heute auf dieser Bergwerksanlage betriebene Bergwerksmuseum ein

Vorzeigeobjekt, das ohne Übertreibung weltweit unbestritten ist. Als

denkmalgeschützte Anlage ist dieser Turm nicht nur ein Objekt örtlicher

Montanvergangenheit, sondern eine weit darüber hinausgehende Einrichtung,

die in der Fachwelt große Beachtung gefunden hat.

Wegen

dieser Einmaligkeit laufen derzeitig berechtigte Bestrebungen, dass diese

Anlage im Verbund mit der Oberharzer Wasserwirtschaft in das Weltkulturerbe

aufgenommen wird. Wegen

dieser Einmaligkeit laufen derzeitig berechtigte Bestrebungen, dass diese

Anlage im Verbund mit der Oberharzer Wasserwirtschaft in das Weltkulturerbe

aufgenommen wird.

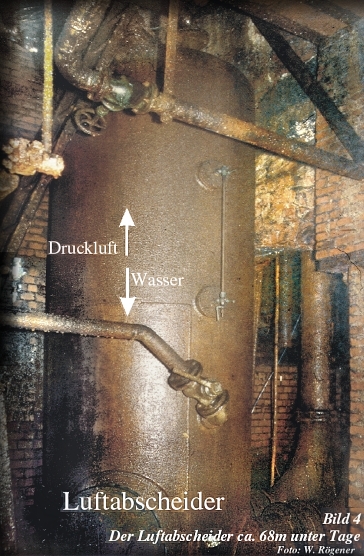

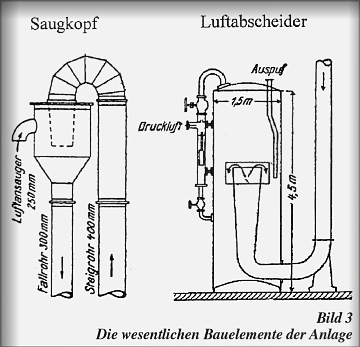

Wie

eingangs bereits angeführt, führt der Turm die Bezeichnung Hydrokompressorenturm,

auf die zunächst eingegangen werden muss, weil die Aufgliederung der

Wortzusammensetzung Hydrokompressorenturm nur zweideutig durch die Worte

Hydro und Kompressor ist. Aus diesen Worten ist Wasserverdichtung abzuleiten,

denn Hydro steht für Wasser und Kompressor für Verdichtung. Da

aber Wasser nach physikalischen Grundsätzen nicht verdichtet werden

kann, dürfte die Aussage der Zweideutigkeit begründet sein. Eindeutiger

dürfte deshalb die Bezeichnung Hydroluftkompressorenturm sein, weil

hier die Komponente Luft mit eingebaut ist. Wie

eingangs bereits angeführt, führt der Turm die Bezeichnung Hydrokompressorenturm,

auf die zunächst eingegangen werden muss, weil die Aufgliederung der

Wortzusammensetzung Hydrokompressorenturm nur zweideutig durch die Worte

Hydro und Kompressor ist. Aus diesen Worten ist Wasserverdichtung abzuleiten,

denn Hydro steht für Wasser und Kompressor für Verdichtung. Da

aber Wasser nach physikalischen Grundsätzen nicht verdichtet werden

kann, dürfte die Aussage der Zweideutigkeit begründet sein. Eindeutiger

dürfte deshalb die Bezeichnung Hydroluftkompressorenturm sein, weil

hier die Komponente Luft mit eingebaut ist.

Der

Werdegang der Anlage am Knesebeck-Schacht zur Erzeugung von Druckluft durch

Wasser, geht auf die Jahre 1912/13 zurück und wurde von einer Entwicklung

aus Amerika übernommen. In einem Vortrag des Frankfurter Bezirksvereins

deutscher Ingenieure, gehalten von Prof. Gutermuth (Darmstadt) im Jahr

1900, wurde bereits auf die praktische Bedeutung der hydraulischen Lufterzeugung

verwiesen. In Amerika wurde die hydraulische Lufterzeugung von C. H. Tayler

entwickelt. Der

Werdegang der Anlage am Knesebeck-Schacht zur Erzeugung von Druckluft durch

Wasser, geht auf die Jahre 1912/13 zurück und wurde von einer Entwicklung

aus Amerika übernommen. In einem Vortrag des Frankfurter Bezirksvereins

deutscher Ingenieure, gehalten von Prof. Gutermuth (Darmstadt) im Jahr

1900, wurde bereits auf die praktische Bedeutung der hydraulischen Lufterzeugung

verwiesen. In Amerika wurde die hydraulische Lufterzeugung von C. H. Tayler

entwickelt.

Ein

erster Versuchskompressor wurde in Deutschland in Villingen an der Saar,

im Auftrage des Wasserkraft-Druckluft-Syndikats in Mülheim an der

Ruhr, gebaut. Im Oberharzer Bergbaurevier sind in der Zeit von 1907 bis

1913 insgesamt sieben Anlagen errichtet worden, wovon drei im Grunder Revier

waren. Die anderen Standorte waren: Der Kaiser Wilhelm Schacht mit zwei

Anlagen, der Altensegener Schacht (beide in Clausthal), im Herzog Ernst

August Schacht in Bockswiese, sowie in Grund die am 4. Lichtloch des Tiefen

Georg-Stollens (Wiemannsbucht) und die im Hülfe Gottes Schacht. Ein

erster Versuchskompressor wurde in Deutschland in Villingen an der Saar,

im Auftrage des Wasserkraft-Druckluft-Syndikats in Mülheim an der

Ruhr, gebaut. Im Oberharzer Bergbaurevier sind in der Zeit von 1907 bis

1913 insgesamt sieben Anlagen errichtet worden, wovon drei im Grunder Revier

waren. Die anderen Standorte waren: Der Kaiser Wilhelm Schacht mit zwei

Anlagen, der Altensegener Schacht (beide in Clausthal), im Herzog Ernst

August Schacht in Bockswiese, sowie in Grund die am 4. Lichtloch des Tiefen

Georg-Stollens (Wiemannsbucht) und die im Hülfe Gottes Schacht. |

|

Auf

der Schachtanlage Knesebeck hat sich die Anlegung einer solchen Anlage

deshalb angeboten, weil um 1900 die Wasserkunstanlagen durch die einsetzende

Elektrifizierung außer Betrieb genommen wurden und so das Wasser

einer anderen Nutzung zugeführt werden konnte. Druckluft war seit

dieser Zeit eine Energie, die besonders in Bergwerksbetrieben zum Einsatz

kam und bis auf den heutigen Tag auch noch ist. Auf

der Schachtanlage Knesebeck hat sich die Anlegung einer solchen Anlage

deshalb angeboten, weil um 1900 die Wasserkunstanlagen durch die einsetzende

Elektrifizierung außer Betrieb genommen wurden und so das Wasser

einer anderen Nutzung zugeführt werden konnte. Druckluft war seit

dieser Zeit eine Energie, die besonders in Bergwerksbetrieben zum Einsatz

kam und bis auf den heutigen Tag auch noch ist.

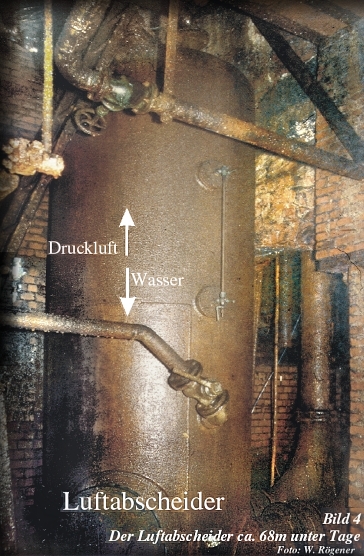

Die

Anlage zur hydraulischen Erzeugung von Druckluft am Knesebeck-Schacht wurde

von dem Oberingenieur Peter Bernstein aus Köln am Rhein erbaut. Über

den Bau wurde zwischen der Königlichen Berginspektion Grund und Bernstein

ein Lieferungsvertrag abgeschlossen, der in Köln am 25. März

1912 und am 27. März 1912 in Grund unterzeichnet wurde. In dem Vertrag

verpflichtete sich Bernstein für einen Gesamtpreis von 17 600 Mark

einen hydraulischen Luftkompressor für den Schacht Knesebeck, frei

Station Grund der Kleinbahn Gittelde-Grund, zu liefern. Die

Anlage zur hydraulischen Erzeugung von Druckluft am Knesebeck-Schacht wurde

von dem Oberingenieur Peter Bernstein aus Köln am Rhein erbaut. Über

den Bau wurde zwischen der Königlichen Berginspektion Grund und Bernstein

ein Lieferungsvertrag abgeschlossen, der in Köln am 25. März

1912 und am 27. März 1912 in Grund unterzeichnet wurde. In dem Vertrag

verpflichtete sich Bernstein für einen Gesamtpreis von 17 600 Mark

einen hydraulischen Luftkompressor für den Schacht Knesebeck, frei

Station Grund der Kleinbahn Gittelde-Grund, zu liefern.

Im

Lieferungsvertrag garantierte Bernstein, dass bei einer nutzbaren Gefällehöhe

von 43m und einer Wassermenge von 10 bzw. 12m³/min eine stündliche

Saugleistung von 750m³ (Anm.: Ansaugen von atmosphärischer Luft)

nominal bzw. 900m³ maximal, eine Pressung der Luft auf 6,5 Atmosphären

erreicht wird. Als Toleranzgrenze sind 5% möglich. Für die angegebene

Leistung des Kompressors wird von Bernstein die Garantie übernommen,

dass bei 10m³/min Wasserzufluss unterhalb der Normalleistung von 750m³/Stunde

und der 5%igen Toleranz, 1% des Kaufpreises abgezogen werden können. Im

Lieferungsvertrag garantierte Bernstein, dass bei einer nutzbaren Gefällehöhe

von 43m und einer Wassermenge von 10 bzw. 12m³/min eine stündliche

Saugleistung von 750m³ (Anm.: Ansaugen von atmosphärischer Luft)

nominal bzw. 900m³ maximal, eine Pressung der Luft auf 6,5 Atmosphären

erreicht wird. Als Toleranzgrenze sind 5% möglich. Für die angegebene

Leistung des Kompressors wird von Bernstein die Garantie übernommen,

dass bei 10m³/min Wasserzufluss unterhalb der Normalleistung von 750m³/Stunde

und der 5%igen Toleranz, 1% des Kaufpreises abgezogen werden können.

Zur

Person Bernstein muss angeführt werden, dass dieser ein ausgewiesener

Fachmann in Bezug hydraulische Erzeugung von Druckluft war. Der Hydrokompressor

am Knesebeckschacht erzeugte bei 10m³ Aufschlagwasser pro Minute rund

11m³/min Druckluft, entsprechend 660m³/Stunde mit 6atü Druckluftspannung

(bewußt die alte Bezeichnung gewählt). Im Vergleich zur möglichen

Gesamtdrucklufterzeugung der Kompressorenanlage auf der Schachtanlage der

Grube Hilfe Gottes, die mit 4 Schrauben- verdichtern 20128m³/Stunde

Druckluft (6 atü) erzeugen konnte, war eine installierte Leistung

von 2215kW erforderlich (Werksangabe vom 13.01.1988). Zur

Person Bernstein muss angeführt werden, dass dieser ein ausgewiesener

Fachmann in Bezug hydraulische Erzeugung von Druckluft war. Der Hydrokompressor

am Knesebeckschacht erzeugte bei 10m³ Aufschlagwasser pro Minute rund

11m³/min Druckluft, entsprechend 660m³/Stunde mit 6atü Druckluftspannung

(bewußt die alte Bezeichnung gewählt). Im Vergleich zur möglichen

Gesamtdrucklufterzeugung der Kompressorenanlage auf der Schachtanlage der

Grube Hilfe Gottes, die mit 4 Schrauben- verdichtern 20128m³/Stunde

Druckluft (6 atü) erzeugen konnte, war eine installierte Leistung

von 2215kW erforderlich (Werksangabe vom 13.01.1988).

Nach

dem 2. Weltkrieg sind beim Erzbergwerk Grund zwei Hydrokompressorenanlagen

in Betrieb gewesen und zwar am Wiemannsbucht- und Knesebeck-Schacht. Beide

Anlagen haben fast gleiche Druckluftmengen erzeugt. Teilweise hat diese

erzeugte Menge die Undichtigkeiten im Druckluftnetz mit abgedeckt, die

immerhin bei einem gut gepflegten Druckluftnetz um die 15% betragen haben.

Der wesentliche Vorteil der Drucklufterzeugung unter Zuhilfenahme von Wasser

sind die geringen Erzeugungskosten. Nach

dem 2. Weltkrieg sind beim Erzbergwerk Grund zwei Hydrokompressorenanlagen

in Betrieb gewesen und zwar am Wiemannsbucht- und Knesebeck-Schacht. Beide

Anlagen haben fast gleiche Druckluftmengen erzeugt. Teilweise hat diese

erzeugte Menge die Undichtigkeiten im Druckluftnetz mit abgedeckt, die

immerhin bei einem gut gepflegten Druckluftnetz um die 15% betragen haben.

Der wesentliche Vorteil der Drucklufterzeugung unter Zuhilfenahme von Wasser

sind die geringen Erzeugungskosten. |

Quellen:

1)

Glückauf, Berg-und Hüttenmännische Zeitschrift; Nr. 29,

42 Jahrgang, 1906; 2) Compressed Air Magazine,1910, Vol.; 15, , No. 6;

3) Akten Erzbergwerk Grund |

|