1682

Unter

dem Namen "Isaakstanne" wird die frühere Grube "Hülfe Gottes"

wieder in Betrieb genommen. Hauptgewerke war der Bischof von Hildesheim,

der von 128 Kuxen 97 besaß.

1687-1697

Bau

einer Wasserkunst und Anlegung von zwei Teichen am Todtemann. Wegen mangelnder

Aufschlagwasser konnte die Anlage nicht in Betrieb genommen werden. Es

konnte nicht "angeschützt" werden.

1740

Zusammenlegung

der Lehnschaften "Hülfe Gottes" und "Isaakstanne". Zum drittenmal

wird nach 43-jähriger Unterbrechung der Bergbau am Todtenmann wieder

aufgenommen.

1740-1751

Die

vereinigten Gruben "Hülfe Gottes" und "Isaakstanne werden ununterbrochen

betrieben. Nur Wassermangel führt zum zeitweiligem Stillstand.

1751

Bergbau

am Todtenmann wird wieder eingestellt. Dafür wird im Grunder Tal (Nähe

heutiges Deutsches Haus) ein Versuchsort angesetzt. Nach Angabe von Markscheider

Eggers haben "Ruthengänger" den Gang aufgefunden, auf den das Ort

angesetzt wurde. Bei dem Gang handelt es sich um den Isaakstanner Gang

(heutiger Eichelberger Gang), der zum Silbernaaler Gangzug gehört.

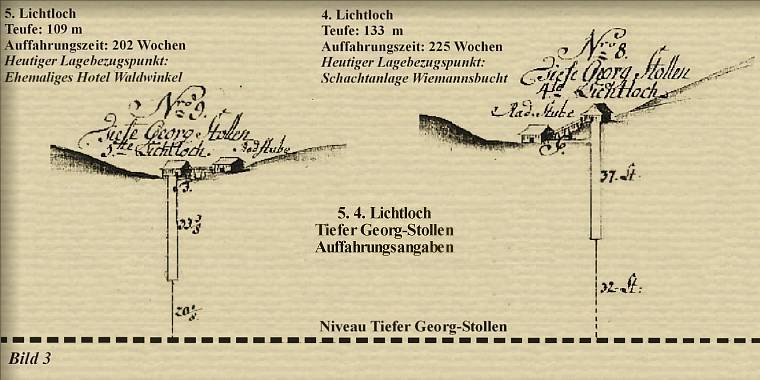

1777-1799

Bau

des Tiefen Georg Stollens, Mundloch im Stadtgebiet von Bad Grund (Nähe

Deutsches Haus). Im Grunder Revier befinden sich drei Lichtlöcher:

4. Lichtloch: Lage heutige Schachtanlage Wiemannsbucht, 5. Lichtloch: Unmittelbar

am ehemaligen Hotel Waldwinkel gelegen, 6. Lichtloch: Ca. 15Om unterhalb

vom Eichelberger Pavillon.

1777-1780

Betriebswasser

für das 4. und 5. Lichtloch des Tiefen Georg Stollens wird über

einen Graben vom Kreuzbachtal zum Taternplatz und einen weiteren Graben

vom Oberen Hahnebalzer Teich zum Taternplatz, geführt. Vom Taternplatz

aus wird zunächst das 4. und danach das 5. Lichtloch mit Aufschlagwasser

versorgt.

1831

Oberbergmeister

Ey veranlasst die Aufnahme eines Versuchsbaus am Todtenmann.

=

DIESES IST DIE GEBURTSSTUNDE DER GRUBE HILFE GOTTES

1834

Bau

einer kommunizierenden Rohrleitung vom Eichelberg zum Knollen zur Querung

des Grunder Tales (Nähe Grunder Friedhof) und damit Heranführung

von Aufschlagwasser zur Grube Hilfe Gottes. Der Graben vom Obereren Hahnebalzer

Teich zum Taternplatz wird wieder aktiviert.

1838

Inbetriebnahme

des Schultestollens und dadurch Nutzung des Wassers aus dem Einzugsgebiet

der Innerste und des Zellbaches. Der Graben vom Oberen Hahnebalzer Teich

zum Taternplatz wird außer Betrieb genommen.

1851-1864

Auffahrung

des Ernst-August-Stollens (Mundloch in Gittelde), Lichtlöcher und

Ansatzpunkte im Grunder Revier: 4. Lichtloch vom Tiefen Georg-Stollen (heutige

Schachtanlage Wiemannsbucht)

Georg

Stollen (heutige Schachtanlage Wiemannsbucht)

Knesebeck-Schacht

Hülfe

Gottes Schacht (Nahe Achenbachschacht)

Fahlenberger

Lichtloch, zwischen Grube Hilfe Gottes und dem Mundloch in Gittelde gelegen.

|

1855

Abteufen

des Knesebeck-Schachtes.

1904-1907

Abteufen

des Achenbach-Schachtes bis zur 11. Sohle

1931

Erze

der Grube Bergwerkswohlfahrt werden unter Tage zum Achenbach-Schacht gefördert

und in der Aufbereitung der Grube Hilfe Gottes verarbeitet.

1933-1935

Abteufen

des Westschachtes.

1934

Entdeckung

des Westfeldmittels I (Vom Westschacht aus gegen Westen, mit ca. 600m Längserstreckung,

gelegen).

1950

Entdeckung

des Westfeld mittels II, ca. 700m westlich vom Westschacht beginnend, mit

ca. 400m Längserstreckung gegen Westen (Inhaltreiches Erzmittel).

ab

1967

Stufenloser

Ausbau der Erzförderung von 260.000 auf 450.000 Tonnen.

1970

Einführung

mechanisierter Abbauverfahren mit gleislosen Dieselfahrzeugen (um 1980

ca. 100 Fahrzeuge im Einsatz)

31.

März 1992

EINSTELLUNG

DES GRUBENBETRIEBS

B Laubhütter

Gangzug

16.

Jhd.

Beginn

Vortrieb des Laubhütter Stollens.Verfallenes Mundloch befindet sich

ca. 150m in Richtung Bad Grund, vom Abzweig ins Eichelbachtal, an der Landesstraße

524.

um

1670

Fortsetzung

der Auffahrung

1688-1718

Hauptauffahrungszeit

des Laubhütter Stollens. Vortrieb mit vier Lichtlöchern, wovon

drei noch heute deutlich sichtbar sind.

1930-1931

Untersuchung

des Ganges von der 6. Sohle des Knesebeck-Schachts (Südquerschlag)

aus.

1934-1937

Untersuchung

des Ganges von der 11. Sohle aus, durch den Querschlag 922m östlich

vom Achenbach-Schacht.

1952-1955

Untersuchung

des Ganges von der 13. Sohle aus, durch den Südquerschlag des Achenbach-Schachtes.

1959-1961

Untersuchung

des Ganges von der 13. Sohle, durch den Südquerschlag vom Knesebeck-Schacht

aus.

1976-1977

Untersuchung

des Ganges von der 14. Sohle aus, durch den Südquerschlag 650m östlich

vom Achenbach-Schacht.

1980-1981

Versuchsabbau

C Rosenhöfer

Gangzug

1859-1873

Auffahrung

des 1150 m langen Iberger Flügelortes, vom Niveau des Ernst August

Stollens, gegen Norden, vom Knesebeck-Schacht aus.

1950-1954

a)

Nordquerschlag von der 12. Sohle des Westschachtes,

b)

Nordquerschlag von der 12. Sohle des Wiemannsbuchtschachtes.

Fortsetzung

nächste Seite

(Das

Iberger Bergrevier und Zeitfolge der bergbaulichen Aktivitäten, Teil

3) |