|

|

(W.

R. Feb. 2011) Mit

der 50. Ausgabe berichtet der „Letzte Förderwagen“ diesmal aus unterschiedlichen

Bergrevieren und zwar aus dem Grunder und Lauterberger Revier, über

die längsten dort einstmals vorhandenen Wasserkunstanlagen. (W.

R. Feb. 2011) Mit

der 50. Ausgabe berichtet der „Letzte Förderwagen“ diesmal aus unterschiedlichen

Bergrevieren und zwar aus dem Grunder und Lauterberger Revier, über

die längsten dort einstmals vorhandenen Wasserkunstanlagen. |

|

Bild 1

Bild 1 |

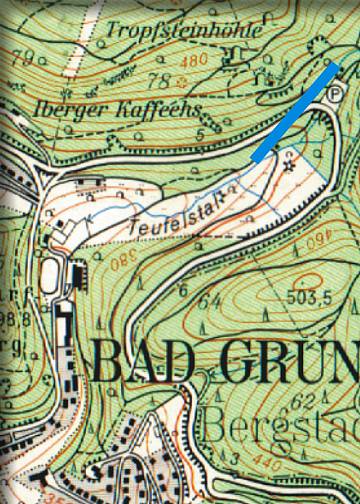

Bei

der Wasserkunstanlage im Grunder Revier handelt es sich um die am Südosthang

des Ibergs gelegene Anlage der Grube Schüffelberg (siehe Bild 1).

Die Wasserkunstanlage war bereits 1680, wie aus Zeichnungen entnommen werden

kann, vorhanden. Das Feldgestänge (Verbindung Wasserrad bis Übergang

in den Schacht) der Anlage war ca. 320m lang. Bei

der Wasserkunstanlage im Grunder Revier handelt es sich um die am Südosthang

des Ibergs gelegene Anlage der Grube Schüffelberg (siehe Bild 1).

Die Wasserkunstanlage war bereits 1680, wie aus Zeichnungen entnommen werden

kann, vorhanden. Das Feldgestänge (Verbindung Wasserrad bis Übergang

in den Schacht) der Anlage war ca. 320m lang.

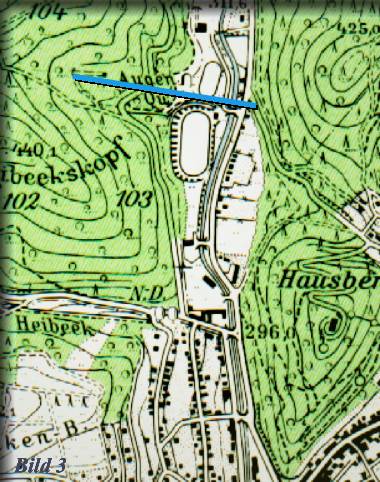

Wesentlich

anders war dieses im Lauterberger Revier. Bei der ersten hier 1705 angelegten

Wasserkunstanlage war das Feldgestänge immerhin ca. 570m lang (siehe

Bild 3 u. 4), welches zu dieser Zeit schon eine Seltenheit war. Wesentlich

anders war dieses im Lauterberger Revier. Bei der ersten hier 1705 angelegten

Wasserkunstanlage war das Feldgestänge immerhin ca. 570m lang (siehe

Bild 3 u. 4), welches zu dieser Zeit schon eine Seltenheit war.

Die

Wasserkunstanlage gehörte zur Kupfererzgrube Kupferrose, einer Grube

die nur eine relativ kurze Betriebszeit gehabt hat (1688-1748). In dieser

kurzen Betriebszeit wurden für diese Grube, ab 1705 für die Beaufschlagung

der Kunsträder durch Wasser, ca. 15 km Gräben angelegt. Ein Zeichen

dafür, welche Bedeutung die Grube gehabt hat. Die

Wasserkunstanlage gehörte zur Kupfererzgrube Kupferrose, einer Grube

die nur eine relativ kurze Betriebszeit gehabt hat (1688-1748). In dieser

kurzen Betriebszeit wurden für diese Grube, ab 1705 für die Beaufschlagung

der Kunsträder durch Wasser, ca. 15 km Gräben angelegt. Ein Zeichen

dafür, welche Bedeutung die Grube gehabt hat. |

Bei

der Betrachtung der beiden Gruben, der Grube Schüffelberg im Grunder

Revier und der Grube Kupferrose im Lauterberger Revier, handelt es sich

jeweils um die ertragreichsten in ihren Revieren. Weiter kann nicht unerwähnt

bleiben, dass beide Orte die Bezeichnung Bergstadt führen durften,

wobei dieses für Lauterberg nur sehr, sehr kurz begrenzt war und Grund

bis auf den heutigen Tag die Bezeichnung noch führen kann (darf). Bei

der Betrachtung der beiden Gruben, der Grube Schüffelberg im Grunder

Revier und der Grube Kupferrose im Lauterberger Revier, handelt es sich

jeweils um die ertragreichsten in ihren Revieren. Weiter kann nicht unerwähnt

bleiben, dass beide Orte die Bezeichnung Bergstadt führen durften,

wobei dieses für Lauterberg nur sehr, sehr kurz begrenzt war und Grund

bis auf den heutigen Tag die Bezeichnung noch führen kann (darf). |

Zur

Wasserkunstanlage der Grube Schüffelberg

Leider

liegen von der Wasserkunstanlage keine technischen Zeichnungen vor, wohl

aber wird in verschiedenen Zeichnungen die Anlage so dargestellt, wie im

Bild 2 gezeigt. Diese Zeichnung ist von Henniges Groscurt um 1680 erstellt

worden und befindet sich im Bergarchiv in CLZ. Weitere Zeichnungen, mit

ähnlicher Ausweisung der Wasserkunstanlage, befinden sich im Nds.

Staatsarchiv in Wolfenbüttel. Ersteller dieser Zeichnungen sind unter

anderem Remboldt und Ernesti. Weil die Wasserkunst in den Zeichnungen von

um 1680 nur durch Striche oder Kreuze ausgewiesen wurden, ist im Bild 2

eine Zeichnung von H.-J Boyke eingebaut, die zeigen soll, wie man sich

die Schüffelberger Wasserkunstanlage vorstellen kann. Leider

liegen von der Wasserkunstanlage keine technischen Zeichnungen vor, wohl

aber wird in verschiedenen Zeichnungen die Anlage so dargestellt, wie im

Bild 2 gezeigt. Diese Zeichnung ist von Henniges Groscurt um 1680 erstellt

worden und befindet sich im Bergarchiv in CLZ. Weitere Zeichnungen, mit

ähnlicher Ausweisung der Wasserkunstanlage, befinden sich im Nds.

Staatsarchiv in Wolfenbüttel. Ersteller dieser Zeichnungen sind unter

anderem Remboldt und Ernesti. Weil die Wasserkunst in den Zeichnungen von

um 1680 nur durch Striche oder Kreuze ausgewiesen wurden, ist im Bild 2

eine Zeichnung von H.-J Boyke eingebaut, die zeigen soll, wie man sich

die Schüffelberger Wasserkunstanlage vorstellen kann.

Zur Wasserkunstanlage

der Grube Kupferrose

Über

diese Wasserkunstanlage und besonders über die wasserwirtschaftlichen

Anlagen der Grube Kupferrose liegen im Clausthaler Bergarchiv viele Dokumente

vor. Besondere Dokumente sind die Zeichnungen des Markscheiders Johann

Thomas Sartorius, der von der Außenstelle St. Andreasberg des Bergamts

Clausthal, das Lauterberger Revier markscheiderisch von 1721-1739 bearbeitet

hat. Einige der Zeichnungen von Sartorius, sind bis in die heutige Zeit

als Spitzenwerke zu bezeichnen. Über

diese Wasserkunstanlage und besonders über die wasserwirtschaftlichen

Anlagen der Grube Kupferrose liegen im Clausthaler Bergarchiv viele Dokumente

vor. Besondere Dokumente sind die Zeichnungen des Markscheiders Johann

Thomas Sartorius, der von der Außenstelle St. Andreasberg des Bergamts

Clausthal, das Lauterberger Revier markscheiderisch von 1721-1739 bearbeitet

hat. Einige der Zeichnungen von Sartorius, sind bis in die heutige Zeit

als Spitzenwerke zu bezeichnen.

Eine

weitere markscheiderisch im Lauterberger Revier tätige Persönlichkeit

ist der Vorgänger von Sartorius, der in Personalunion als Einfahrer

und Markscheider tätig gewesene Andreas Leopold Hartzig. Die anerkannte

Fachkompetenz wurde Hartzig schon im Alter von 19 Jahren zugesprochen.

Hartzig hat zwei Planungsobjekte auf den Weg gebracht, die bis in die heutige

Zeit hinein Beachtung finden. Es handelt es sich hier um den Damm des Wiesenbecker

Teichs, der von ihm geplant wurde (1715). Diese Planungskonzeption

ist fest verankert in der montanen Wasserwirtschaft und zwar unter dem

Namen „Lauterberger Dammbauweise“ Eine

weitere markscheiderisch im Lauterberger Revier tätige Persönlichkeit

ist der Vorgänger von Sartorius, der in Personalunion als Einfahrer

und Markscheider tätig gewesene Andreas Leopold Hartzig. Die anerkannte

Fachkompetenz wurde Hartzig schon im Alter von 19 Jahren zugesprochen.

Hartzig hat zwei Planungsobjekte auf den Weg gebracht, die bis in die heutige

Zeit hinein Beachtung finden. Es handelt es sich hier um den Damm des Wiesenbecker

Teichs, der von ihm geplant wurde (1715). Diese Planungskonzeption

ist fest verankert in der montanen Wasserwirtschaft und zwar unter dem

Namen „Lauterberger Dammbauweise“

Weiter

zeichnet Hartzig verantwortlich für den Bau des rund 1000m langen

und 16m hohen Sperrberhaier Damms, der südwestlich von Altenau direkt

an der B 242 liegt (erbaut 1732-1734). Durch den über den Damm

führenden Graben wurde das Clausthaler Revier an das Wassereinzugsgebiets

des Brockens angeschlossen. Weiter

zeichnet Hartzig verantwortlich für den Bau des rund 1000m langen

und 16m hohen Sperrberhaier Damms, der südwestlich von Altenau direkt

an der B 242 liegt (erbaut 1732-1734). Durch den über den Damm

führenden Graben wurde das Clausthaler Revier an das Wassereinzugsgebiets

des Brockens angeschlossen.

Hartzig

besondere Leistungen fanden ihre Krönung dadurch, dass er den zweithöchsten

Rang eines Bergbeamten erreicht hat, und zwar den eines Oberbergmeisters,

eine Position die unmittelbar unter der des Berghauptmanns steht. Hartzig

besondere Leistungen fanden ihre Krönung dadurch, dass er den zweithöchsten

Rang eines Bergbeamten erreicht hat, und zwar den eines Oberbergmeisters,

eine Position die unmittelbar unter der des Berghauptmanns steht.

Seine

ersten Sporen dürfte Hartzig sich im Lauterberger Bergrevier mit dem

Bau der ersten Wasserkunstanlage (1705) für die Grube Kupferrose erworben

haben. Einen Eindruck von dieser Anlage vermittelt Bild 4. Durch das Bild

wird uns eine gute Lagezuweisung vermittelt und man kann dadurch auch heute

noch gut den Verlauf des Feldgestänges der Wasserkunstanlage nachvollziehen Seine

ersten Sporen dürfte Hartzig sich im Lauterberger Bergrevier mit dem

Bau der ersten Wasserkunstanlage (1705) für die Grube Kupferrose erworben

haben. Einen Eindruck von dieser Anlage vermittelt Bild 4. Durch das Bild

wird uns eine gute Lagezuweisung vermittelt und man kann dadurch auch heute

noch gut den Verlauf des Feldgestänges der Wasserkunstanlage nachvollziehen

Das

Aufschlagwasser für das Kunstrad wurde über einen ca. 800m langen

Graben herangeführt. Eingespeist für diesen Graben wurde das

Wasser in Höhe der ehemaligen Kupferhütte (heutiges Forstamt),

aus dem Bach der Krummen Lutter. Das

Aufschlagwasser für das Kunstrad wurde über einen ca. 800m langen

Graben herangeführt. Eingespeist für diesen Graben wurde das

Wasser in Höhe der ehemaligen Kupferhütte (heutiges Forstamt),

aus dem Bach der Krummen Lutter.

Wie

im Bild 4 ersichtlich sind zwei weitere Wasserkunstanlagen zu sehen, welche

die erste Anlage ersetzt haben und bis zum Ende der Betriebszeit der Grube

Kupferrose (1748) in Betrieb waren. Wie

im Bild 4 ersichtlich sind zwei weitere Wasserkunstanlagen zu sehen, welche

die erste Anlage ersetzt haben und bis zum Ende der Betriebszeit der Grube

Kupferrose (1748) in Betrieb waren. |