|

|

((W.

R. Sept. 2009) Nachdem

im Teil 1 der Ein- und Rückblicke

im Grunder Bergrevier auf heutige Informationsstellen (Letzter Förderwagen

und Bergbaumuseum) sowie auf zwei bedeutende ((W.

R. Sept. 2009) Nachdem

im Teil 1 der Ein- und Rückblicke

im Grunder Bergrevier auf heutige Informationsstellen (Letzter Förderwagen

und Bergbaumuseum) sowie auf zwei bedeutende |

|

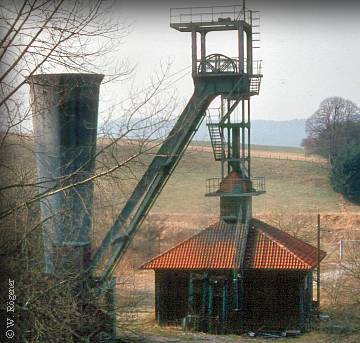

Bild

3 Knesebeck-Schacht |

| Wasserlösungsstollen

(Magdeburger- und Tiefer Georg-Stollen) verwiesen wurde, werden hier die

vier Tagesschächte der letzten Betriebsphase des Erzbergwerks Grund

ins Blickfeld gerückt. |

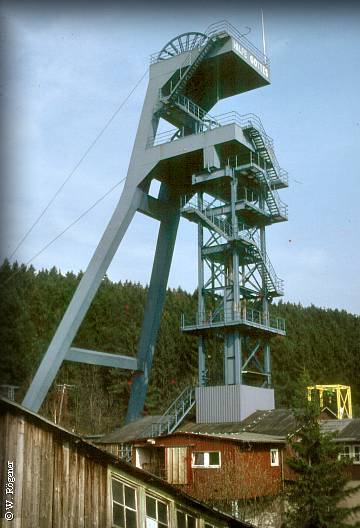

Bild 1 Achenbach-Schacht

Bild 1 Achenbach-Schacht |

Mit

Ausnahme des Westschachts (Bild 4),

der im März/April 1999 durch den Museumsverein Bindweide (Siegerland)

demontiert wurde, sind der Achenbach-Schacht (Bild

1), der Wiemannsbuchtschacht (Bild

2) und der Knesebeck-Schacht (Bild

3) heute noch sichtbare Symbole der Grunder

Bergbaugeschichte. Mit

Ausnahme des Westschachts (Bild 4),

der im März/April 1999 durch den Museumsverein Bindweide (Siegerland)

demontiert wurde, sind der Achenbach-Schacht (Bild

1), der Wiemannsbuchtschacht (Bild

2) und der Knesebeck-Schacht (Bild

3) heute noch sichtbare Symbole der Grunder

Bergbaugeschichte.

Der Achenbach-Schacht

(siehe

auch Allg. Harz-Berg-Kalender 2008, S. 67-69).

Benannt

wurde der Schacht nach Adolf Achenbach (1825-1903), der von 1878 bis 1900

das hohe Amt des Berghauptmanns ausgeübt hat. Der Schacht wurde in

insgesamt fünf Teufphasen (1904/07, 1913, 1934/35, 1965 und 1971/72)

abgeteuft. Im Jahr 1972 wurde die Endteufe (Endtiefe) mit 713,38m erreicht.

Im

Laufe der Betriebszeit hat der Schacht immer wieder Anpassungsphasen durchlebt,

die zum Ziel hatten, die wirtschaftliche Basis des Bergwerksbetriebs zu

verbessern. Erbrachte der Schacht im Jahr 1916 eine Jahresförderung

von 66 000 Tonnen Roherz, so waren es 463 000 Tonnen Roherz im Jahr 1976.

Es war dieses die höchste Jahresfördermenge, die jemals über

einen Schacht innerhalb des Grunder Reviers und auch des Oberharzer Gangerzreviers

erreicht wurde. Unter den vier Schächten war der Schacht der wichtigste

des Erzbergwerks Grund und führte deshalb auch die Bezeichnung Hauptförderschacht.

Die anderen Schächte wurden als Nebenschächte bezeichnet. Rund

um die Uhr war der Schacht in Betrieb, das heißt 24 Stunden am Tag,

sieben Tage in der Woche und so Monat für Monat. Im

Laufe der Betriebszeit hat der Schacht immer wieder Anpassungsphasen durchlebt,

die zum Ziel hatten, die wirtschaftliche Basis des Bergwerksbetriebs zu

verbessern. Erbrachte der Schacht im Jahr 1916 eine Jahresförderung

von 66 000 Tonnen Roherz, so waren es 463 000 Tonnen Roherz im Jahr 1976.

Es war dieses die höchste Jahresfördermenge, die jemals über

einen Schacht innerhalb des Grunder Reviers und auch des Oberharzer Gangerzreviers

erreicht wurde. Unter den vier Schächten war der Schacht der wichtigste

des Erzbergwerks Grund und führte deshalb auch die Bezeichnung Hauptförderschacht.

Die anderen Schächte wurden als Nebenschächte bezeichnet. Rund

um die Uhr war der Schacht in Betrieb, das heißt 24 Stunden am Tag,

sieben Tage in der Woche und so Monat für Monat. |

In

den Jahren 1933 und 1973 wurden die Fördermaschinen erneuert. Die

Erneuerung der Fördermaschine 1933 erforderte auch die gleichzeitige

Erhöhung des Fördergerüstes. Die 1933 eingebaute Gleichstromfördermaschine

mit konischen Seiltrommeln wurde 1960 und 1966 nochmals mechanisch und

elektrisch umgebaut. In

den Jahren 1933 und 1973 wurden die Fördermaschinen erneuert. Die

Erneuerung der Fördermaschine 1933 erforderte auch die gleichzeitige

Erhöhung des Fördergerüstes. Die 1933 eingebaute Gleichstromfördermaschine

mit konischen Seiltrommeln wurde 1960 und 1966 nochmals mechanisch und

elektrisch umgebaut.

Durch

den Umbau konnten mit dieser Fördermaschine Nutzlasten von drei Tonnen

bei einer maximalen Fördergeschwindigkeit von 9m/sec. aus 600m Teufe

gehoben werden. Diese Fördermaschine ist heute noch vorhanden und

wurde 1973 außer Betrieb genommen. Im gleichen Jahr erhielt der Schacht

eine neue elektronisch ferngesteuerte Gleichstromfördermaschine (1280

kW) mit einer sogenannten Koepescheibe (6m Durchmesser). Maximal konnten

jetzt 9 Tonnen Nutzlast gehoben werden. Die Fördergeschwindigkeit

betrug bei der Erzförderung maximal 16m/sec. (entsprechend ca. 58

km/h), bei der Personenbeförderung maximal 12m/sec. (ca. 43km/h).

Nach meinen Informationen ist diese Fördermaschine heute nicht mehr

vorhanden. Sie soll verschrottet worden sein. Für mich und für

technisch Interessierte eine sehr bedauerliche Vorgehensweise. Durch

den Umbau konnten mit dieser Fördermaschine Nutzlasten von drei Tonnen

bei einer maximalen Fördergeschwindigkeit von 9m/sec. aus 600m Teufe

gehoben werden. Diese Fördermaschine ist heute noch vorhanden und

wurde 1973 außer Betrieb genommen. Im gleichen Jahr erhielt der Schacht

eine neue elektronisch ferngesteuerte Gleichstromfördermaschine (1280

kW) mit einer sogenannten Koepescheibe (6m Durchmesser). Maximal konnten

jetzt 9 Tonnen Nutzlast gehoben werden. Die Fördergeschwindigkeit

betrug bei der Erzförderung maximal 16m/sec. (entsprechend ca. 58

km/h), bei der Personenbeförderung maximal 12m/sec. (ca. 43km/h).

Nach meinen Informationen ist diese Fördermaschine heute nicht mehr

vorhanden. Sie soll verschrottet worden sein. Für mich und für

technisch Interessierte eine sehr bedauerliche Vorgehensweise.

Die

gesamte Erzförderung des Erzbergwerks Grund (Grube Hilfe Gottes und

Grube Bergwerkswohlfahrt) erfolgte seit 1931 über den Achenbach-Schacht.

Ab 1973 konnten in ca. zwei Minuten ca. 6,4 Tonnen Roherz aus rund 700m

Teufe zu Tage gefördert werden. Zwei gegenläufig im Schacht verkehrende

dreitägige Förderkörbe wurden auf der unteren und mittleren

Etage mit je zwei Förderwagen pro Etage beschickt (Wageninhalt 1000

Liter). Die obere Etage des Förderkorbs blieb frei und stand in Ausnahmefällen

für Personenfahrten zur Verfügung. Die

gesamte Erzförderung des Erzbergwerks Grund (Grube Hilfe Gottes und

Grube Bergwerkswohlfahrt) erfolgte seit 1931 über den Achenbach-Schacht.

Ab 1973 konnten in ca. zwei Minuten ca. 6,4 Tonnen Roherz aus rund 700m

Teufe zu Tage gefördert werden. Zwei gegenläufig im Schacht verkehrende

dreitägige Förderkörbe wurden auf der unteren und mittleren

Etage mit je zwei Förderwagen pro Etage beschickt (Wageninhalt 1000

Liter). Die obere Etage des Förderkorbs blieb frei und stand in Ausnahmefällen

für Personenfahrten zur Verfügung. |

Bild

2 Wiemannsbuchtschacht |

Bild

4 Westschacht |

Während

der Erzförderung waren drei Personen als Bedienungspersonal eingesetzt.

Zwei waren auf der tiefsten Sohle (Beschickungssohle) eingesetzt und eine

über Tage, auf der sogenannten Hängebank. Auf der Beschickungssohle

hatte eine Person die Aufgabe die Förderwagen zu befüllen (Wuchtrinnenbetrieb)

und die andere die Förderwagen über eine druckluftbeaufschlagte

Aufschiebevorrichtung auf den Förderkorb zu „schieben“. Die Person

auf der Hängebank, die gleichzeitig auch als Fördermaschinist

ausgebildet war, musste die beladenen Förderwagen mithilfe der druckluftbetätigten

Abschiebevorrichtung vom Förderkorb „abschieben“. Während

der Erzförderung waren drei Personen als Bedienungspersonal eingesetzt.

Zwei waren auf der tiefsten Sohle (Beschickungssohle) eingesetzt und eine

über Tage, auf der sogenannten Hängebank. Auf der Beschickungssohle

hatte eine Person die Aufgabe die Förderwagen zu befüllen (Wuchtrinnenbetrieb)

und die andere die Förderwagen über eine druckluftbeaufschlagte

Aufschiebevorrichtung auf den Förderkorb zu „schieben“. Die Person

auf der Hängebank, die gleichzeitig auch als Fördermaschinist

ausgebildet war, musste die beladenen Förderwagen mithilfe der druckluftbetätigten

Abschiebevorrichtung vom Förderkorb „abschieben“.

Sowohl

auf der Beschickungssohle als auch auf der Hängebank war der Wagenumlauf

voll automatisiert. Die mit der Beschickung des Förderkorbes tätigen

Personen hatten, wenn die Förderwagen auf den Förderkorb geschoben

waren, lediglich ein „Fertigsignal“ zu betätigen, um dann den automatischen

Förderbetrieb im Schacht in Gang zu setzen. Sowohl

auf der Beschickungssohle als auch auf der Hängebank war der Wagenumlauf

voll automatisiert. Die mit der Beschickung des Förderkorbes tätigen

Personen hatten, wenn die Förderwagen auf den Förderkorb geschoben

waren, lediglich ein „Fertigsignal“ zu betätigen, um dann den automatischen

Förderbetrieb im Schacht in Gang zu setzen.

Nach

Beendigung der Abschlussmaßnahmen im Grubengebäude, wurde der

Schacht ab oberhalb der 4. Sohle bis zur Tagesoberfläche durch Verfüllung

verschlossen. |

Der

Wiemannsbuchtschacht

Der

östlichste Schacht des Erzbergwerks Grund ist der Wiemannsbuchtschacht,

der sich im Grubenfeld der Grube Bergwerkswohlfahrt befindet. Der Wiemannsbuchtschacht

ist aus dem Blindschacht 2 hervorgegangen (Anmerkung: ein Blindschacht

ist ein nicht zutage gehender Schacht). Im April 1951 wurde die Verbindung

von über Tage zum Blindschacht hergestellt. Der Blindschacht wurde

so zum Tagesschacht. Ca. 320m Abteufarbeit waren nötig, um von Februar

1949 bis April 1951 diese Verbindung herzustellen. Der Schacht hat eine

Gesamteufe (Tiefe) von 761,65m, die in acht Teufperioden von 1919 bis Anfang

der 1970-er Jahre erreicht wurde. Siebzehn Sohlenabgänge gehen vom

Schacht ab und führen ins Feld. Der

östlichste Schacht des Erzbergwerks Grund ist der Wiemannsbuchtschacht,

der sich im Grubenfeld der Grube Bergwerkswohlfahrt befindet. Der Wiemannsbuchtschacht

ist aus dem Blindschacht 2 hervorgegangen (Anmerkung: ein Blindschacht

ist ein nicht zutage gehender Schacht). Im April 1951 wurde die Verbindung

von über Tage zum Blindschacht hergestellt. Der Blindschacht wurde

so zum Tagesschacht. Ca. 320m Abteufarbeit waren nötig, um von Februar

1949 bis April 1951 diese Verbindung herzustellen. Der Schacht hat eine

Gesamteufe (Tiefe) von 761,65m, die in acht Teufperioden von 1919 bis Anfang

der 1970-er Jahre erreicht wurde. Siebzehn Sohlenabgänge gehen vom

Schacht ab und führen ins Feld.

Der

Schachtquerschnitt ist kreisrund. Der Durchmesser ist unterschiedlich und

beträgt 3,5m bzw. 4,0 m. Der

Schachtquerschnitt ist kreisrund. Der Durchmesser ist unterschiedlich und

beträgt 3,5m bzw. 4,0 m.

Den

Blindschacht 2 zum Tagesschacht zu machen war erforderlich geworden, weil

die Anfahrwege zum Arbeitsort der bislang im Meding-Schacht anfahrenden

Bergleute immer länger wurden und der Erzabbau bekannterweise immer

weiter sich nach Westen entwickelt hat. Durch Schaffung des neuen Tagesschachtes

wurde auch die Belegschaft vom Medingschacht zur Schachtanlage Wiemannsbucht

verlegt. Den

Blindschacht 2 zum Tagesschacht zu machen war erforderlich geworden, weil

die Anfahrwege zum Arbeitsort der bislang im Meding-Schacht anfahrenden

Bergleute immer länger wurden und der Erzabbau bekannterweise immer

weiter sich nach Westen entwickelt hat. Durch Schaffung des neuen Tagesschachtes

wurde auch die Belegschaft vom Medingschacht zur Schachtanlage Wiemannsbucht

verlegt.

Bis

zu Anfang der 1970-er Jahre war der Wiemannsbuchtschacht Seilfahrtsschacht,

Bergeförderschacht, diente zur Erzförderung in der Zwischenförderung,

worunter die Förderung innerhalb des Schachtes von unterschiedlichen

Sohlen zu verstehen ist und weiter als Materialschacht für Grubenholz

und dergleichen. Bis

zu Anfang der 1970-er Jahre war der Wiemannsbuchtschacht Seilfahrtsschacht,

Bergeförderschacht, diente zur Erzförderung in der Zwischenförderung,

worunter die Förderung innerhalb des Schachtes von unterschiedlichen

Sohlen zu verstehen ist und weiter als Materialschacht für Grubenholz

und dergleichen.

Nach

einer Umbauzeit von gut sechs Jahren hat der Schacht ab Anfang der 1970-er

Jahre neue Schachteinbauten erhalten, die ohne den laufenden Betrieb zu

unterbrechen, an Wochenenden und jährlichen Betriebsferien eingebaut

wurden. Ziel der Umbauarbeiten war, dass der Schacht nur zur Bergeförderung

genutzt werden sollte. Die Gestellförderung (Wagenförderung auf

Förderkörben) wurde auf Gefäßförderung (Skipförderung)

umgestellt. Hierunter ist zu verstehen, dass anstelle eines Förderkorbs

ein Gefäß (Behälter; 1,75rm³ Inhalt) im Schacht auf

der einen Seite auf und ab bewegt wird und auf der anderen Seite ein Förderkorb,

der mit beladenen Förderwagen (2) als Gegengewicht dient. Weiter

hat der Schacht im Rahmen der Umbaumaßnahmen anstelle der bisherigen

zylindrischen Trommelfördermaschine eine Koepe-Fördermaschine

(wie der Achenbach-Schacht) mit einer Leistung von 315 kW erhalten. Die

Fördergeschwindigkeit wurde von bislang 5,5m/sec (ca.20 km/h) auf

12m/sec (ca. 43 km/h) erhöht. Nach

einer Umbauzeit von gut sechs Jahren hat der Schacht ab Anfang der 1970-er

Jahre neue Schachteinbauten erhalten, die ohne den laufenden Betrieb zu

unterbrechen, an Wochenenden und jährlichen Betriebsferien eingebaut

wurden. Ziel der Umbauarbeiten war, dass der Schacht nur zur Bergeförderung

genutzt werden sollte. Die Gestellförderung (Wagenförderung auf

Förderkörben) wurde auf Gefäßförderung (Skipförderung)

umgestellt. Hierunter ist zu verstehen, dass anstelle eines Förderkorbs

ein Gefäß (Behälter; 1,75rm³ Inhalt) im Schacht auf

der einen Seite auf und ab bewegt wird und auf der anderen Seite ein Förderkorb,

der mit beladenen Förderwagen (2) als Gegengewicht dient. Weiter

hat der Schacht im Rahmen der Umbaumaßnahmen anstelle der bisherigen

zylindrischen Trommelfördermaschine eine Koepe-Fördermaschine

(wie der Achenbach-Schacht) mit einer Leistung von 315 kW erhalten. Die

Fördergeschwindigkeit wurde von bislang 5,5m/sec (ca.20 km/h) auf

12m/sec (ca. 43 km/h) erhöht.

Unter

Tage musste mit einer Schrapperanlage ein Vorratsbehälter befüllt

werden, von dem aus dann das im Schacht laufende Gefäß automatisch

befüllt wurde. Über Tage wurde das Skipgefäß automatisch

an ein Übergabegefäß entleert. Der Inhalt dieses Gefäßes

wurde von der über Tage tätigen Person in ein gummibereiftes

Muldenfahrzeug entleert. Das Bergegut wurde dann zur Haldenkippe gefahren.

Die über Tage tätige Person war befähigt die Fördermaschine

„von Hand“ zu fahren, um so Personenfahrten oder Materialeinhänge

zu ermöglichen. Unter

Tage musste mit einer Schrapperanlage ein Vorratsbehälter befüllt

werden, von dem aus dann das im Schacht laufende Gefäß automatisch

befüllt wurde. Über Tage wurde das Skipgefäß automatisch

an ein Übergabegefäß entleert. Der Inhalt dieses Gefäßes

wurde von der über Tage tätigen Person in ein gummibereiftes

Muldenfahrzeug entleert. Das Bergegut wurde dann zur Haldenkippe gefahren.

Die über Tage tätige Person war befähigt die Fördermaschine

„von Hand“ zu fahren, um so Personenfahrten oder Materialeinhänge

zu ermöglichen.

Im

Rahmen der Schließungsmaßnahmen wurde der Schacht voll verschlossen. Im

Rahmen der Schließungsmaßnahmen wurde der Schacht voll verschlossen. |

|