Baubeginn

des Ernst August Stollens vor 150 Jahren

Festvortrag

von Wilhelm Rögener, am 22. Juli 2001 in Gittelde

Beginnen

möchte ich meine Ausführungen mit den sinnreichen Worten von

Abraham Gottlob Werner, der von 1775 bis 1817 Professor an der Bergakademie

Freiberg im Erzgebirge war, die lauten: Beginnen

möchte ich meine Ausführungen mit den sinnreichen Worten von

Abraham Gottlob Werner, der von 1775 bis 1817 Professor an der Bergakademie

Freiberg im Erzgebirge war, die lauten:

Sollte

es uns nicht Pflicht sein, Sollte

es uns nicht Pflicht sein,

denen

uns folgenden Generationen

über

den ihnen überlassenen

theils

gangbaren, theils aufgelassenen Bergbau,

so

viel Licht als nur immer möglich ist,

aufzubehalten

und mitzuteilen.

Anknüpfend

an diese Worte können wir heute glücklicherweise sagen, dass

sein Ausspruch Gehör gefunden hat. Denn vieles, was wir heute wissen,

ist „aufbehalten“ worden und liegt als festgeschriebene Mitteilung in Büchern,

Fachzeitschriften oder in zahlreichen Archiven vor, auf die wir immer wieder

Zugriff nehmen können, wenn besondere Anlässe dieses erfordern.

Ein besonderer Anlass ist der heutige Tag, denn fast genau vor 150 Jahren,

am 21. Juli 1851, wurde mit dem Bau des bedeutendsten und zugleich auch

letzten Großbauwerks im Oberharzer Gangerzrevier, dem Bau des Ernst-August-Stollens

begonnen, vor dessen Mundloch wir uns hier versammelt haben, um uns dieses

Tages zu erinnern. Anknüpfend

an diese Worte können wir heute glücklicherweise sagen, dass

sein Ausspruch Gehör gefunden hat. Denn vieles, was wir heute wissen,

ist „aufbehalten“ worden und liegt als festgeschriebene Mitteilung in Büchern,

Fachzeitschriften oder in zahlreichen Archiven vor, auf die wir immer wieder

Zugriff nehmen können, wenn besondere Anlässe dieses erfordern.

Ein besonderer Anlass ist der heutige Tag, denn fast genau vor 150 Jahren,

am 21. Juli 1851, wurde mit dem Bau des bedeutendsten und zugleich auch

letzten Großbauwerks im Oberharzer Gangerzrevier, dem Bau des Ernst-August-Stollens

begonnen, vor dessen Mundloch wir uns hier versammelt haben, um uns dieses

Tages zu erinnern.

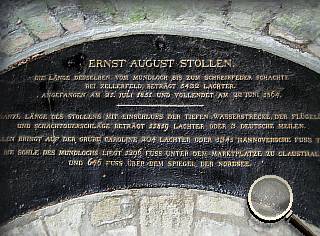

Viel bewundertes

Bauwerk

|

Mundlochportal,

erbaut 1863/64

Höhe

der achtkantigen Sandsteinsäulen: 6m

Foto:

Wilhelm Rögener (1998) |

Welche

Ausstrahlung der Ernst-August-Stollen schon kurz nach der Fertigstellung

im Jahre 1864 bereits gehabt hat, geht aus dem Vortrag des Oberingenieurs

Franz Rziha hervor, den er im Jahre 1872 vor dem Deutschen polytechnischen

Verein gehalten hat und in dem er sagte: Welche

Ausstrahlung der Ernst-August-Stollen schon kurz nach der Fertigstellung

im Jahre 1864 bereits gehabt hat, geht aus dem Vortrag des Oberingenieurs

Franz Rziha hervor, den er im Jahre 1872 vor dem Deutschen polytechnischen

Verein gehalten hat und in dem er sagte:

Unter

den hervorragendsten Werken der Technik, welche in unserer, an großartigen

Leistungen so reichen Zeit hergestellt worden sind, nimmt die Ausführung

des Ernst-August-Stollens am Harze eine der ersten Stellen ein. Dieser

Bau ist eine der Zierden unserer Zeit und eine mustergültige Zierde

auf dem viel umfassenden Gebiet der Technik. Es imponiert dieser Bau in

seiner äusseren Erscheinung durch seine Länge und durch die Tiefe,

in welcher er das Harzgebirge unterfährt, in seinem inneren Wesen

durch die aufregenden Schwierigkeiten, denen die Markscheiderarbeiten sich

unterordnen mussten und durch die Präzision und ruhige Sicherheit,

mittelst welcher die rein bergmännischen Arbeiten durchgeführt

worden sind.

Vorgenanntes

soll nun einer näheren Betrachtung unterzogen werden. In Vorbereitung

zu diesem Stollenfest habe ich im Archiv des Oberbergamts in Clausthal-Zellerfeld

nachgeforscht, um herauszufinden, was neben zahlreichen bekannten Veröffentlichungen

noch unbekannt zu sein scheint und besonderes Interesse bei Gitteldern,

deren Nachbarn sowie montanhistorisch Interessierten finden könnte. Vorgenanntes

soll nun einer näheren Betrachtung unterzogen werden. In Vorbereitung

zu diesem Stollenfest habe ich im Archiv des Oberbergamts in Clausthal-Zellerfeld

nachgeforscht, um herauszufinden, was neben zahlreichen bekannten Veröffentlichungen

noch unbekannt zu sein scheint und besonderes Interesse bei Gitteldern,

deren Nachbarn sowie montanhistorisch Interessierten finden könnte.

Bau zwingend erforderlich

Notwendig

wurde der Stollen, weil die Gruben des Oberharzer Bergbaus um Clausthal,

Zellerfeld, Wildemann und Bockswiese in Tiefen vorgedrungen waren, die

bei 400 m lagen und die damaligen technischen Einrichtungen zur Wasserhebung,

die sogenannten Wasserkünste, nicht mehr in der Lage waren die den

Gruben zufließenden Wasser zu heben. Notwendig

wurde der Stollen, weil die Gruben des Oberharzer Bergbaus um Clausthal,

Zellerfeld, Wildemann und Bockswiese in Tiefen vorgedrungen waren, die

bei 400 m lagen und die damaligen technischen Einrichtungen zur Wasserhebung,

die sogenannten Wasserkünste, nicht mehr in der Lage waren die den

Gruben zufließenden Wasser zu heben.

Nicht

selten mussten Gruben über längere Zeiträume eingestellt

werden, Zeiträume die teilweise über ein Jahrhundert hinausgingen,

wie zum Beispiel bei den Vorgängergruben um den Meding Schacht, dessen

Lokalität dem hier anwesenden Personenkreis mit Sicherheit bekannt

sein dürfte.

Nicht

selten mussten Gruben über längere Zeiträume eingestellt

werden, Zeiträume die teilweise über ein Jahrhundert hinausgingen,

wie zum Beispiel bei den Vorgängergruben um den Meding Schacht, dessen

Lokalität dem hier anwesenden Personenkreis mit Sicherheit bekannt

sein dürfte.

Wie

prekär die Lage der Gruben hinsichtlich ihrer Wasserlösungen

war, zeigt sich besonders daran, dass bereits vier Jahre nach Fertigstellung

des in 22-jähriger Bauzeit errichteten Tiefen Georg-Stollens eine

rund 100 m tiefere Wasserstrecke notwendig wurde, um in den Gruben des

Rosenhöfer, Burgstätter und einem Teil des Zellerfelder Reviers

weiter abbauen zu können. Durch diese neue Wasserstrecke wurde die

Voraussetzung geschaffen, dass mit den damaligen technischen Hilfsmitteln,

den Pumpenkünsten, die der Tiefen Wasserstrecke zufließenden

Wasser bis zum Niveau des Tiefen Georg-Stollens gehoben werden konnten. Wie

prekär die Lage der Gruben hinsichtlich ihrer Wasserlösungen

war, zeigt sich besonders daran, dass bereits vier Jahre nach Fertigstellung

des in 22-jähriger Bauzeit errichteten Tiefen Georg-Stollens eine

rund 100 m tiefere Wasserstrecke notwendig wurde, um in den Gruben des

Rosenhöfer, Burgstätter und einem Teil des Zellerfelder Reviers

weiter abbauen zu können. Durch diese neue Wasserstrecke wurde die

Voraussetzung geschaffen, dass mit den damaligen technischen Hilfsmitteln,

den Pumpenkünsten, die der Tiefen Wasserstrecke zufließenden

Wasser bis zum Niveau des Tiefen Georg-Stollens gehoben werden konnten.  Mit

dieser Tiefen Wasserstrecke, die von 1803 bis 1835 angelegt wurde und die

eine Länge von 6570 m hat , war bereits die erste Bauphase des späteren

Ernst-August-Stollens eingeleitet worden. Denn das Niveau dieser Tiefen

Wasserstrecke war Festpunkt bei der Planung für die Zutageführung

der Stollenwasser an einer noch unbestimmten Stelle am Harzrand, zwischen

Lasfelde und Gittelde. Mit

dieser Tiefen Wasserstrecke, die von 1803 bis 1835 angelegt wurde und die

eine Länge von 6570 m hat , war bereits die erste Bauphase des späteren

Ernst-August-Stollens eingeleitet worden. Denn das Niveau dieser Tiefen

Wasserstrecke war Festpunkt bei der Planung für die Zutageführung

der Stollenwasser an einer noch unbestimmten Stelle am Harzrand, zwischen

Lasfelde und Gittelde.

Auf

der neben mir aufgestellten Tafel (siehe

Anlage 1) ist in der Zeichnung

der erste Bauabschnitt von 1803 bis 1835 durch eine grüne Kennzeichnung

dargestellt, der einem etwas schrägliegenden Y entspricht. Der untere

Schenkel des Y’s ist der Streckenverlauf im Rosenhöfer Revier, wo

ganz linksseitig unter dem Ottiliae-Schacht der Silber Seegener Schacht

liegt, der hier nicht ausgewiesen ist. Der obere Schenkel des Y’s ist zunächst

zu halbieren, wobei der linksseitige halbierte Schenkel der Streckenverlauf

im Zellerfelder Revier bis zum Schreibfeder Schacht ist und der andere

Halbierungsschenkel über den Scheitelpunkt hinaus bis zum Marienschacht

den Streckenverlauf im Burgstätter Revier ausweist. Auf

der neben mir aufgestellten Tafel (siehe

Anlage 1) ist in der Zeichnung

der erste Bauabschnitt von 1803 bis 1835 durch eine grüne Kennzeichnung

dargestellt, der einem etwas schrägliegenden Y entspricht. Der untere

Schenkel des Y’s ist der Streckenverlauf im Rosenhöfer Revier, wo

ganz linksseitig unter dem Ottiliae-Schacht der Silber Seegener Schacht

liegt, der hier nicht ausgewiesen ist. Der obere Schenkel des Y’s ist zunächst

zu halbieren, wobei der linksseitige halbierte Schenkel der Streckenverlauf

im Zellerfelder Revier bis zum Schreibfeder Schacht ist und der andere

Halbierungsschenkel über den Scheitelpunkt hinaus bis zum Marienschacht

den Streckenverlauf im Burgstätter Revier ausweist.

Auffahrung des

Stollens

Bei

dem zweiten Bauabschnitt handelt es sich um den Zeitraum von 1851 bis 1864,

also um jenen Zeitraum, der in allen Veröffentlichungen als Auffahrungszeitraum

festgeschrieben ist. Dieser ist in der Zeichnung rot ausgewiesen. Bei

dem zweiten Bauabschnitt handelt es sich um den Zeitraum von 1851 bis 1864,

also um jenen Zeitraum, der in allen Veröffentlichungen als Auffahrungszeitraum

festgeschrieben ist. Dieser ist in der Zeichnung rot ausgewiesen.

Als

dritter Bauabschnitt ist der Zeitraum nach 1864 bis 1880 zu bezeichnen,

der in der Zeichnung braun gekennzeichnet ist, der sich im wesentlichen

auf das Gebiet Schreibfeder Schacht gegen Norden auf Bockswiese zu und

darüber hinaus bis Lautenthal und weiter bis in den Bereich des Sternplatzes

(Pass zwischen Lautenthal und Seesen) erstreckt. Abzweigungen von Lautenthal

in Richtung Wildemann und vom Ernst-August-Schacht in Wildemann in RichtungLautenthal

sind weitere Ausweitungen des Stollensystems. Als

dritter Bauabschnitt ist der Zeitraum nach 1864 bis 1880 zu bezeichnen,

der in der Zeichnung braun gekennzeichnet ist, der sich im wesentlichen

auf das Gebiet Schreibfeder Schacht gegen Norden auf Bockswiese zu und

darüber hinaus bis Lautenthal und weiter bis in den Bereich des Sternplatzes

(Pass zwischen Lautenthal und Seesen) erstreckt. Abzweigungen von Lautenthal

in Richtung Wildemann und vom Ernst-August-Schacht in Wildemann in RichtungLautenthal

sind weitere Ausweitungen des Stollensystems.

In

die dritte Bauphase fällt auch das Iberger Flügelort, das vom

Knesebeck-Schacht aus von 1859 bis 1869 zur Erzerkundung im Iberg aufgefahren

wurde. Werden alle drei hier vorgetragenen Bauabschnitte zusammengefasst,

so beträgt die Gesamtlänge des Stollens ca. 26.000 m, prozentual

aufgegliedert stellt sich die Gesamtauffahrung wie folgt dar: In

die dritte Bauphase fällt auch das Iberger Flügelort, das vom

Knesebeck-Schacht aus von 1859 bis 1869 zur Erzerkundung im Iberg aufgefahren

wurde. Werden alle drei hier vorgetragenen Bauabschnitte zusammengefasst,

so beträgt die Gesamtlänge des Stollens ca. 26.000 m, prozentual

aufgegliedert stellt sich die Gesamtauffahrung wie folgt dar:

In

der ersten Bauphase wurden bereits 25 %, in der zweiten 62 % und in der

dritten 13 % der Gesamtlänge aufgefahren.

Nicht

so festlich wie beim Auffahrungsbeginn des Tiefen Georg-Stollens am 26.

Juli 1777 wurde der Beginn des Ernst-August-Stollens am 21. Juli 1851begangen..Bei

meinen Nachforschungen habe ich nur herausfinden können, dass am 21.

Juli 1851 mit einer Querschlagserweiterung vom Schreibfeder Schacht aus

im Zellerfelder Revier mit dem Stollenbau begonnen wurde. Festlich wurde

nur die Fertigstellung des Stollens im Jahre 1864 begangen, woran dann,

wie bei solchen Anlässen üblich, die gesamte Oberharzer Bevölkerung

teilnahm. Nicht

so festlich wie beim Auffahrungsbeginn des Tiefen Georg-Stollens am 26.

Juli 1777 wurde der Beginn des Ernst-August-Stollens am 21. Juli 1851begangen..Bei

meinen Nachforschungen habe ich nur herausfinden können, dass am 21.

Juli 1851 mit einer Querschlagserweiterung vom Schreibfeder Schacht aus

im Zellerfelder Revier mit dem Stollenbau begonnen wurde. Festlich wurde

nur die Fertigstellung des Stollens im Jahre 1864 begangen, woran dann,

wie bei solchen Anlässen üblich, die gesamte Oberharzer Bevölkerung

teilnahm.

Nach

und nach erfolgte von 10 Punkten aus die Auffahrung in jeweils zwei entgegengesetzte

Richtungen. Der gesamte Stollenbereich war in 18 Angriffsörter aufgeteilt,

diese wiederum unterteilt in Stollenörter und Gegenstollenörter,

die sich dadurch unterschieden, dass das Stollenort ansteigend und das

Gegenstollenort fallend aufgefahren wurde. Nach

und nach erfolgte von 10 Punkten aus die Auffahrung in jeweils zwei entgegengesetzte

Richtungen. Der gesamte Stollenbereich war in 18 Angriffsörter aufgeteilt,

diese wiederum unterteilt in Stollenörter und Gegenstollenörter,

die sich dadurch unterschieden, dass das Stollenort ansteigend und das

Gegenstollenort fallend aufgefahren wurde.

Glanzleistung

der Bergleute

Der

Stollen hat über die gesamte Länge einen annährend gleichen

Querschnitt. So beträgt die Höhe 1 5/16 Lachter, dieses sind

2,52 m, eine Breite von 7/8 Lachter, dieses sind 1,68 m. Aus diesen Maßen

errechnet sind ein Querschnitt von 4,23 m². Das Stollengefälle

beträgt 5 Zoll auf 100 Lachter , dieses entspricht einem Gefälle

von 1 : 1580, allgemein ausgedrückt heißt das, auf 1580 m Stollenlänge

kommt 1 m Gefälle. Bezogen auf die 10429 Stollenmeter vom Schreibfeder

Schacht bis zum Stollenmundloch in Gittelde sind es 6,60 m Gefälleunterschied.

Zur bildlichen Vorstellung dieses Gefälles sei hier auf die beiden

Säulen am Mundloch hingewiesen, die vom Boden bis zur Oberkante der

Zinnen eine Höhe von 6 m haben. Der

Stollen hat über die gesamte Länge einen annährend gleichen

Querschnitt. So beträgt die Höhe 1 5/16 Lachter, dieses sind

2,52 m, eine Breite von 7/8 Lachter, dieses sind 1,68 m. Aus diesen Maßen

errechnet sind ein Querschnitt von 4,23 m². Das Stollengefälle

beträgt 5 Zoll auf 100 Lachter , dieses entspricht einem Gefälle

von 1 : 1580, allgemein ausgedrückt heißt das, auf 1580 m Stollenlänge

kommt 1 m Gefälle. Bezogen auf die 10429 Stollenmeter vom Schreibfeder

Schacht bis zum Stollenmundloch in Gittelde sind es 6,60 m Gefälleunterschied.

Zur bildlichen Vorstellung dieses Gefälles sei hier auf die beiden

Säulen am Mundloch hingewiesen, die vom Boden bis zur Oberkante der

Zinnen eine Höhe von 6 m haben.

Dieses

vorgegebene Gefälle bei den 18 Örtern haargenau einzuhalten erforderte

sowohl von den Bergleuten als auch von den markscheiderisch tätigen

Personen ein hohes Maß an Präzision. So ist der für die

markscheiderischen Arbeiten verantwortliche Oberbergamtsmarkscheider und

Bergrat Eduard Borchers, der in Wulften geboren wurde und somit ein Kind

unserer Heimat ist, durch seine mustergültige und einmalige Leistung

bei den Vermessungsarbeiten in die Geschichte der Messkunst für ewige

Zeiten eingegangen. Ihm gebührt höchster Respekt, denn solch

ein Bauwerk sowohl in der Richtung als auch in der Höhe mit Fehlertoleranzen

von 1 bzw. 0,5 Zoll zu erstellen ist und bleibt eine herausragende Leistung.

Anerkennung findet auch die bergmännische Leistung, die darin zu sehen

ist, dass der Stollen in einer Bauzeit von nur 12 Jahren und 11 Monaten

aufgefahren werden konnte, wogegen anfangs 22 Jahre eingeplant waren. Durch

Optimierung der von Hand ausgeführten Bohrarbeit wurde dieses möglich.

Denn zu Beginn der Stollenauffahrung wurden in der Woche 135 Bohrlöcher

erstellt, am Ende waren es 378. Begonnen hatte man mit der 5-Tagewoche,

am Ende wurde an 7 Tagen in der Woche gearbeitet. Vor einem Ort waren immer

3 Mann pro Schicht eingesetzt. Wurde anfangs in 3 Schichten zu 8 Stunden

am Tag gearbeitet, waren es am Ende ab 1861 4 Schichten zu 6 Stunden. Dieses

vorgegebene Gefälle bei den 18 Örtern haargenau einzuhalten erforderte

sowohl von den Bergleuten als auch von den markscheiderisch tätigen

Personen ein hohes Maß an Präzision. So ist der für die

markscheiderischen Arbeiten verantwortliche Oberbergamtsmarkscheider und

Bergrat Eduard Borchers, der in Wulften geboren wurde und somit ein Kind

unserer Heimat ist, durch seine mustergültige und einmalige Leistung

bei den Vermessungsarbeiten in die Geschichte der Messkunst für ewige

Zeiten eingegangen. Ihm gebührt höchster Respekt, denn solch

ein Bauwerk sowohl in der Richtung als auch in der Höhe mit Fehlertoleranzen

von 1 bzw. 0,5 Zoll zu erstellen ist und bleibt eine herausragende Leistung.

Anerkennung findet auch die bergmännische Leistung, die darin zu sehen

ist, dass der Stollen in einer Bauzeit von nur 12 Jahren und 11 Monaten

aufgefahren werden konnte, wogegen anfangs 22 Jahre eingeplant waren. Durch

Optimierung der von Hand ausgeführten Bohrarbeit wurde dieses möglich.

Denn zu Beginn der Stollenauffahrung wurden in der Woche 135 Bohrlöcher

erstellt, am Ende waren es 378. Begonnen hatte man mit der 5-Tagewoche,

am Ende wurde an 7 Tagen in der Woche gearbeitet. Vor einem Ort waren immer

3 Mann pro Schicht eingesetzt. Wurde anfangs in 3 Schichten zu 8 Stunden

am Tag gearbeitet, waren es am Ende ab 1861 4 Schichten zu 6 Stunden.

Die

Stollenleitung lag zu Anfang in den Händen des Berghauptmanns Gerlach

Ernst von dem Knesebeck und nach dessen Tod im Jahre 1859 war Carl August

von Linsingen verantwortlich. Als nächster stand der Geheime Bergrat

Hermann Koch, Vater vom Nobelpreiträger Robert Koch, den Berghauptleuten

zur Seite, der wiederum durch die Bezirksvorsteher der Bergbezirke Zellerfeld

und Clausthal, die Bergmeister Pape und Töpfer, unterstützt wurde. Die

Stollenleitung lag zu Anfang in den Händen des Berghauptmanns Gerlach

Ernst von dem Knesebeck und nach dessen Tod im Jahre 1859 war Carl August

von Linsingen verantwortlich. Als nächster stand der Geheime Bergrat

Hermann Koch, Vater vom Nobelpreiträger Robert Koch, den Berghauptleuten

zur Seite, der wiederum durch die Bezirksvorsteher der Bergbezirke Zellerfeld

und Clausthal, die Bergmeister Pape und Töpfer, unterstützt wurde.

Namensgeber

des Stollens ist der von 1837 bis 1851 regierende König Ernst August

von Hannover. Er gab noch kurz vor seinem Tod, im Jahre 1851, dem Stollen

seinen Namen. Namensgeber

des Stollens ist der von 1837 bis 1851 regierende König Ernst August

von Hannover. Er gab noch kurz vor seinem Tod, im Jahre 1851, dem Stollen

seinen Namen.

Suche nach dem

günstigsten Stollenansatzpunkt

Komme

ich nun zum zweiten Teil des Vortrags, indem besonders aufgezeigt werden

soll, wie es zu der Festlegung des Mundloches gekommen ist, wie die Planungsphase

verlaufen ist und wie das Umfeld des Fleckens Gittelde in den berühmten

Stollenbau des Oberharzer Bergbaus eingebunden wurde. Komme

ich nun zum zweiten Teil des Vortrags, indem besonders aufgezeigt werden

soll, wie es zu der Festlegung des Mundloches gekommen ist, wie die Planungsphase

verlaufen ist und wie das Umfeld des Fleckens Gittelde in den berühmten

Stollenbau des Oberharzer Bergbaus eingebunden wurde.

Um

den günstigsten Stollenansatzpunkt herauszufinden, wurden bei der

Planung, 7 Stollenansatzpunkte am Harzrand zwischen Lasfelde und Gittelde

in Vorschlag gebracht. Von diesen 7 Ansatzpunkten war einer bereits beim

Bau des Tiefen Georg-Stollens vorgeschlagen worden. Den Entwurf hierzu

hat der Markscheider Samuel Gottlieb Rausch im August 1775 in einem erstklassigen

Riss dargestellt. Er liegt sowohl im Archiv der Preußag in Goslar

als auch im Oberbergamt in Clausthal vor und beinhaltet zusätzlich

noch eine eingehende textliche Erläuterung. Wäre diese hier angeführte

Planung damals zur Durchführung gekommen, wäre die Entwicklung

eines Wasserlösungsstollensystems für das gesamte Oberharzer

Bergbaurevier ganz anders verlaufen als sie später verlaufen ist.

Denn dieses bei Lasfelde auserwählte Mundloch, in Flussnähe der

Söse harzseitig gelegen, hätte in etwa der topographischen Höhenlage

späterer Ansatzpunkte entsprochen und bereits damals wäre das

angestrebte Niveau des später angelegten Ernst- August-Stollens erreicht

worden, siehe

Bild 2.

Wieder ins Gespräch kam dann die gleiche Planung im Jahre 1825/26,

um einen Anschluss an die Tiefe Wasserstrecke im Rosenhöfer Revier

herzustellen. Für die Durchführung dieses Stollenprojekts war

ein englisches Unternehmen im Gespräch. Jedoch scheiterte das Projekt

daran, dass nach Kostenvergleichszahlen für Stollenauffahrungen das

englische Unternehmen zu hohe Kostenansätze im Kostenvoranschlag aufgeführt

hatte. Um

den günstigsten Stollenansatzpunkt herauszufinden, wurden bei der

Planung, 7 Stollenansatzpunkte am Harzrand zwischen Lasfelde und Gittelde

in Vorschlag gebracht. Von diesen 7 Ansatzpunkten war einer bereits beim

Bau des Tiefen Georg-Stollens vorgeschlagen worden. Den Entwurf hierzu

hat der Markscheider Samuel Gottlieb Rausch im August 1775 in einem erstklassigen

Riss dargestellt. Er liegt sowohl im Archiv der Preußag in Goslar

als auch im Oberbergamt in Clausthal vor und beinhaltet zusätzlich

noch eine eingehende textliche Erläuterung. Wäre diese hier angeführte

Planung damals zur Durchführung gekommen, wäre die Entwicklung

eines Wasserlösungsstollensystems für das gesamte Oberharzer

Bergbaurevier ganz anders verlaufen als sie später verlaufen ist.

Denn dieses bei Lasfelde auserwählte Mundloch, in Flussnähe der

Söse harzseitig gelegen, hätte in etwa der topographischen Höhenlage

späterer Ansatzpunkte entsprochen und bereits damals wäre das

angestrebte Niveau des später angelegten Ernst- August-Stollens erreicht

worden, siehe

Bild 2.

Wieder ins Gespräch kam dann die gleiche Planung im Jahre 1825/26,

um einen Anschluss an die Tiefe Wasserstrecke im Rosenhöfer Revier

herzustellen. Für die Durchführung dieses Stollenprojekts war

ein englisches Unternehmen im Gespräch. Jedoch scheiterte das Projekt

daran, dass nach Kostenvergleichszahlen für Stollenauffahrungen das

englische Unternehmen zu hohe Kostenansätze im Kostenvoranschlag aufgeführt

hatte.

Eine

Stollenführung von Lasfelde aus war damit gänzlich abgeschrieben

worden. Neu in die Überlegungen für die Stollenführung mit

aufgenommen wurde der ab 1831 wieder in Betrieb genommene Bergbau der Grube

Hülfe Gottes am Todtemanns Berg bei Grund, der den Akten entnehmend

sehr hoffnungsvoll zu verlaufen schien. So waren die weiteren Planungen

der Stollenführung von der Grube Hülfe Gottes aus auf das naheliegende

Harzvorland und auf das Gebiet von Clausthal sowie Zellerfeld zu ausgerichtet

worden. Für die Stollenführung aus dem Raum Clausthal und Zellerfeld

standen bis zur Grube Hülfe Gottes zwei Planungsvarianten an. Variante

1, den Stollenvortrieb vom Silber Seegener Schacht aus über das Silbernaaler

Revier nach Grund zu führen (in Erinnerung gebracht es ist dieses

das Gebiet um den Meding Schacht) oder die Variante 2, die Stollenführung

so anzulegen, wie sie letztendlich durchgeführt wurde, das heißt,

den Stollen vom Schreibfeder Schacht aus über Wildemann nach Grund

zu aufzufahren. Eine

Stollenführung von Lasfelde aus war damit gänzlich abgeschrieben

worden. Neu in die Überlegungen für die Stollenführung mit

aufgenommen wurde der ab 1831 wieder in Betrieb genommene Bergbau der Grube

Hülfe Gottes am Todtemanns Berg bei Grund, der den Akten entnehmend

sehr hoffnungsvoll zu verlaufen schien. So waren die weiteren Planungen

der Stollenführung von der Grube Hülfe Gottes aus auf das naheliegende

Harzvorland und auf das Gebiet von Clausthal sowie Zellerfeld zu ausgerichtet

worden. Für die Stollenführung aus dem Raum Clausthal und Zellerfeld

standen bis zur Grube Hülfe Gottes zwei Planungsvarianten an. Variante

1, den Stollenvortrieb vom Silber Seegener Schacht aus über das Silbernaaler

Revier nach Grund zu führen (in Erinnerung gebracht es ist dieses

das Gebiet um den Meding Schacht) oder die Variante 2, die Stollenführung

so anzulegen, wie sie letztendlich durchgeführt wurde, das heißt,

den Stollen vom Schreibfeder Schacht aus über Wildemann nach Grund

zu aufzufahren.

Jetzt

galt es den günstigsten Stollenansatzpunkt im Harzvorland herauszufinden.

In den 6 der von 7 übrig gebliebenen Entwürfen waren die Stollenansatzpunkte

so vorgesehen, dass die topographische Höhenlage jedes möglichen

Ansatzpunktes bei ca. 190 m NN zu liegen hatte. (Siehe

Anlage 2) Jetzt

galt es den günstigsten Stollenansatzpunkt im Harzvorland herauszufinden.

In den 6 der von 7 übrig gebliebenen Entwürfen waren die Stollenansatzpunkte

so vorgesehen, dass die topographische Höhenlage jedes möglichen

Ansatzpunktes bei ca. 190 m NN zu liegen hatte. (Siehe

Anlage 2)

Bei

Badenhausen und zwar in der Sülpke war zunächst ein Ansatzpunkt

in Vorschlag gebracht worden. Vom Ansatzpunkt bei Badenhausen in Richtung

auf Gittelde zu war der nächste in der Gemarkung Windhausen, in Nähe

des Schlungbaches, in etwa dort, wo die Schnellstraße den Schlungbach

kreuzt. Weitere Ansatzpunkte in Richtung auf Gittelde waren, bezogen auf

heutige Orientierungspunkte: Bei

Badenhausen und zwar in der Sülpke war zunächst ein Ansatzpunkt

in Vorschlag gebracht worden. Vom Ansatzpunkt bei Badenhausen in Richtung

auf Gittelde zu war der nächste in der Gemarkung Windhausen, in Nähe

des Schlungbaches, in etwa dort, wo die Schnellstraße den Schlungbach

kreuzt. Weitere Ansatzpunkte in Richtung auf Gittelde waren, bezogen auf

heutige Orientierungspunkte:

in Bahnhofsnähe

weiter

das heutige Grundstück von Rundstedt

des weiteren

an der Stelle, wo wir uns hier befinden

und als

letzter einer am unteren Grundweg.

Jede

der vorgeschlagenen 6 Stollenführungen war geradlinig auf den Hülfe

Gottes Schacht zu ausgerichtet. Wie in der Planung vorgesehen, wurde die

gewählte Stollenführung, also die von diesem Mundloch aus, auch

geradlinig auf den Hülfe Gottes Schacht zu ausgeführt (Siehe

Anlage 3). Dieser Ansatzpunkt

hier wurde gewählt, weil zwei günstige Straßenanbindungen,

die Thüringer Straße und eine von dieser nach Windhausen abzweigende

Straße direkt am geplanten Mundloch vorbei führen. Die Auffahrungslänge

zwischen Mundloch und Hülfe Gottes Schacht beträgt 1335 Lachter

entsprechend 2563 m. Mitte der 20-er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde

die geradlinige Stollenführung durch eine Verumbruchung umgelegt,

die in etwa bei 560 m vom Mundloch aus begann. Jede

der vorgeschlagenen 6 Stollenführungen war geradlinig auf den Hülfe

Gottes Schacht zu ausgerichtet. Wie in der Planung vorgesehen, wurde die

gewählte Stollenführung, also die von diesem Mundloch aus, auch

geradlinig auf den Hülfe Gottes Schacht zu ausgeführt (Siehe

Anlage 3). Dieser Ansatzpunkt

hier wurde gewählt, weil zwei günstige Straßenanbindungen,

die Thüringer Straße und eine von dieser nach Windhausen abzweigende

Straße direkt am geplanten Mundloch vorbei führen. Die Auffahrungslänge

zwischen Mundloch und Hülfe Gottes Schacht beträgt 1335 Lachter

entsprechend 2563 m. Mitte der 20-er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde

die geradlinige Stollenführung durch eine Verumbruchung umgelegt,

die in etwa bei 560 m vom Mundloch aus begann.

Beginn der Stollenauffahrung

Angesprochen

werden muss jetzt noch, wann von Gittelde aus mit dem Anschlagen des Stollens

begonnen wurde. Angesprochen

werden muss jetzt noch, wann von Gittelde aus mit dem Anschlagen des Stollens

begonnen wurde.  Wie

schon mehrmals genannt, wurde der Stollen am 21. Juli 1851 begonnen, nimmt

man aber die gängige Literatur mit den entsprechenden Tabellen zur

Hand, so stellt man fest, dass von Gittelde aus erst am 09. August 1853

mit der Auffahrung begonnen wurde. Der Grund für diese Zeitdifferenz

ist darin zu sehen, dass der Geländezukauf vor dem Stollenmundloch

nicht ganz glatt verlaufen ist. Wie

schon mehrmals genannt, wurde der Stollen am 21. Juli 1851 begonnen, nimmt

man aber die gängige Literatur mit den entsprechenden Tabellen zur

Hand, so stellt man fest, dass von Gittelde aus erst am 09. August 1853

mit der Auffahrung begonnen wurde. Der Grund für diese Zeitdifferenz

ist darin zu sehen, dass der Geländezukauf vor dem Stollenmundloch

nicht ganz glatt verlaufen ist.

So

war bereits im August 1851 ein Geländeankauf von 5 Morgen und 11 1/2

Quadratruthen am Anger im Gespräch. Es wurde mit dem Gittelder Ortsvorsteher

Giesecke verhandelt, der einen Kaufpreis von 300 Rthl. pro Morgen ansprach,

der aber auch mitteilte, dass Verkaufsverhandlungen nur unter Beteiligung

von 20 Interessenten des adligen Junkernhofes und einer Teilungskommission

unter Vorsitz des Amts Assessors Griebenkerl aus Seesen geführt werden

können. Ein Ergebnis wurde damals nicht erreicht. So wurde auf höherer

Ebene und zwar erst am 5. August 1853 der endgültige Kaufvertrag für

den Grundtückserwerb abgeschlossen. Und zwar wurde die bereits 1851

im Gespräch gewesene Fläche durch den Bergfiskus in Clausthal

erworben. Anwesend bei der letzten Verkaufsverhandlung waren: So

war bereits im August 1851 ein Geländeankauf von 5 Morgen und 11 1/2

Quadratruthen am Anger im Gespräch. Es wurde mit dem Gittelder Ortsvorsteher

Giesecke verhandelt, der einen Kaufpreis von 300 Rthl. pro Morgen ansprach,

der aber auch mitteilte, dass Verkaufsverhandlungen nur unter Beteiligung

von 20 Interessenten des adligen Junkernhofes und einer Teilungskommission

unter Vorsitz des Amts Assessors Griebenkerl aus Seesen geführt werden

können. Ein Ergebnis wurde damals nicht erreicht. So wurde auf höherer

Ebene und zwar erst am 5. August 1853 der endgültige Kaufvertrag für

den Grundtückserwerb abgeschlossen. Und zwar wurde die bereits 1851

im Gespräch gewesene Fläche durch den Bergfiskus in Clausthal

erworben. Anwesend bei der letzten Verkaufsverhandlung waren:

Der Berghauptmann

von dem Knesebeck aus Clausthal,

der Bergrat

Koch aus Clausthal,

der Finanzdirektor

Thielen aus Braunschweig,

der Kreisdirektor

Culemann aus Gandersheim und

der Gemeindevorsteher

Giesecke aus Gittelde.

Festzuhalten

bleibt, dass 4 Tage später nach der Verhandlung, am 9. August 1853,

mit dem Stollenbau von Gittelde aus begonnen wurde. Festzuhalten

bleibt, dass 4 Tage später nach der Verhandlung, am 9. August 1853,

mit dem Stollenbau von Gittelde aus begonnen wurde. |